13 Apr, 2024.

অবিশ্বাস্য!- শব্দটা এই বইয়ের সঙ্গে সমার্থক। পাঁচশো বছরের বিশ্ব-ইতিহাস আখ্যান সহযোগে পাত পেড়েছে এই কাটা জিভের আখ্যানে। এ এক জমকালো অ্যাডভেঞ্চারও বটে অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীতে, বাস্তব থেকে কল্পনায় তো কল্পনা ভর করে বাস্তবে পৌঁছোনোর। ইতিহাসের এই অকল্পনীয় ভাঙা-গড়া এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আখ্যানের এমন অভূতপূর্ব চলন কোনো ভেলকির থেকে কম কিছু নয়। ছকবিলাসী পাঠকবৃন্দ শতহস্ত দূরে থাকুন এই আখ্যান আপনার হন্তারক হয়ে উঠতে পারে।

হরচন্দ্রের কনফেশনের সঙ্গে মানে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গে এই ঘটনার এক ডাইরেক্ট যোগ আছে। তবে সেই যোগ মেলে ধরতেও একটু ঘুরপথে ভায়া রামভকত মিশ্র যেতে হবে। ইয়োরোপ আমাদের হেঁসেলে ঢুকে পড়েছিল আগেই বলে রেখেছি, এখন জানাই কথাটা আক্ষরিকভাবেও সত্য, বাবার মুখে শুনেছি, বৃদ্ধ রামভকত অসাধারণ মাটন স্টু বানালেও এমন একটা বচনদোষ ছিল তার যে অতিথির সামনে বললে বেচারার খাওয়া নষ্ট হবেই—

বাবু মটুন স্টুল আওর থোড়া দিব

ইয়োরোপ থেকে টুকতে মত্ত যখন, সে এক দুর্দান্ত প্যাশন। ইয়োরোপ যে ভূতের দেখা পেয়েছে, সেই ভূত হরচন্দ্রের ঘাড় মটকে দিলে কনফেশনপর্বে ইতি ঘটে, ধর্মের কল-ও সেইসঙ্গে চিরতরে বন্ধ হল। হরচন্দ্র প্রতিভা বিশেষ, তা এখন প্রমাণিত, প্রেসিডেন্সি কলেজে ল্যাটিন পড়ানো হোক-বা-না-হোক, ওই যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিল ওতেই হরচন্দ্রের ল্যাটিন শিক্ষা সমাপ্ত। ওর জবানে—

‘ল্যাটিন ভাষায় কনফেশনস মানে নেহাত খারাপ কাজের ফিরিস্তি নয়, ‘কনফেশনস অব অ্যান অপিয়াম ইটার’ আলাদা গল্প। নিজেকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং ঈশ্বরের প্রশস্তির নাম-ই কনফেশন।’

ঠাকুমা এইসব জিনিস আদিখ্যেতা বিবেচনা করে বলত, বড়দা যেন কোলের খোকা, সবসময় নজর কাড়তে একটা-না-একটা উদ্ভট কাণ্ড ঘটাবে। এখন দ্যাখো কেমন সবেতেই নাক সেঁটকাচ্ছে, কুলিকামিন নাকি রাজা হবে সেইজন্য লাফাচ্ছেন, ছাই, এইসব গালগল্পেও কাগজে ওরই ছবি, বাণী ছাপবে, উনি মহান হবেন। আর কত মহান হবি রে! থাম, এবার ক্ষ্যামা দে।

শুনেছি শেষটায় হরচন্দ্রকে তার এক বাগবাজারি চেলা বলেছিল, ‘স্যার আমনি মলে আমনার বিচি আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দোব।’ আমার অবশ্য মাথায় ঢোকেনি এর জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষার কী দরকার। তা ছাড়া, এ-ও জানা নেই মহাপুরুষটির মৃত্যুর পর সত্যিই এমন কিছু করা হয়েছিল কি না। স্ট্রিম অব কনশাসনেস নয়, আমাদের গল্প স্ট্রিম অব মেমোরিও ঠিক নয়, এখানে খুঁট-খোয়ানো, পট পরিবর্তন, রানাঘাট হয়ে তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা এবং মাঝে যাত্রাভঙ্গের মর্জিকে মর্যাদা দেওয়া সব চলতে থাকবে। খুব বড়ো ঘটনা, দুনিয়া চমকানো ঘটনা এই বাংলা মুলুকের জলহাওয়ায় সহ্য হয় না বলে আমরা ভদ্র কিন্তু বীরভদ্র নই, গঠনের ব্যাপারে নাক গলালেই দলাদলি-খেয়োখেয়িতে নরক উঠে আসে বলে আমরা খুঁত-প্রিয়, শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়ব আর দোষত্রুটি ধরব। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা বামমার্গী, যদিচ ইদানীং এই মনোভাবের বিরুদ্ধে মিডিয়া কামান দেগে চলেছে তথাপি আমি ম-লাম আর জগৎ-ও কালদশা প্রাপ্ত হল এই মনোভাব এবং কোনো ফ্যাকচুয়াল সাপোর্ট না থাকাতেও বাজি ধরে বলতে পারি—

‘রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি’

গোছের লাইনটি আসলে বাঙালির এক ট্র্যাজিক নোট যা কেউ কোনোদিন ধরতেই পারেনি, বলতে চাওয়া হয়েছে বাবু-বাঙালি হয়ে বাপু বাঁচতে পারবে না, তোমায় ও ধরাচুড়ো, খোলস মায় আত্মা বদল করতেই হবে, করতে হবে মস্তিষ্ক বিনিময়-ও, নাহলে স্রেফ ধাঁ হয়ে যাবে। এবার আসা যাক গ্লোরি-র কথায়

গ্লোরি গ্লোরি হরে লু রি য়া

গ্লোরি গ্লোরি হরে লু রি য়া

ইহা ল্যাটিন হইতে শুরু এবং লাতিন আমেরিকা হয়ে ‘কাঞ্চণকুমারী’-তে ক্ষান্ত। শোনা যাক কী বৃত্তান্ত, না-না, তারও আগে একটা পদ্য, আহা কী পদ্য।

আমারে fraud করে

কালিয়া damn তুই কোথায় গেলি?

I am for you very sorry,

golden body হলো কালি...

শোন রে শ্যাম

তোরে বলি

poor kiriture milk-girl

তাদের breast-এ মারিলি শেল

Nonsense, তোর নাইকো আক্কেল,

Breach of contract করলি।

এইটি পক্ষী-গীত জানেন সকলে, স্বয়ং রূপচাঁদের হলেও হতে পারে, কেষ্টোর কেলোর বহরে এ হল গে রাধাভিমান।

অতঃপর গ্যাব্রিয়েলা (Gabriela clove and cinammon উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র, উপন্যাসটি রচিত হবে ব্রাজিলে, ১৯৫৮সালে, লিখবেন সুনীল গাঙ্গুলি-র মতো কিংবা তাঁর থেকেও বেশি জনপ্রিয় ব্রাজিলের ঔপন্যাসিক হোর্হে আমাদো তাঁর ছেচল্লিশ বছর বয়সে— মেয়ের দালাল, চোর, জোচ্চোর আর গুন্ডাদের কার্নিভাল, তাদের জীবন-যাপনের কী স্তুতি— এইসব করে আমাদো নিন্দেও কুড়িয়েছেন।), যার সঙ্গে ‘কাঞ্চণকুমারী’-র কী সম্পর্ক, তা এখুনি উদ্ঘাটিত হবে। এবং দেখা যাবে সংস্কৃত সাহিত্য, আরব্য উপন্যাসই শুধু নয়, লেখক বিদেশি ক্যালেন্ডারে ছাপা যুবতীর ছবিকেও কাঞ্চণকুমারীর বর্ণনায় সোর্স মেটিরিয়াল হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে, সম্ভবত বাঙালি লেখকের টোকা পর্ব এখান থেকেই শুরু হয় যা এখন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

‘সহসা নিদ্রা ভঙ্গে ভয়ার্ত্তা কাঞ্চণকুমারী সম্মুখে বিকটমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, দর্শন মাত্রেই নেত্র নিমীলন করিয়াছে, তথাপি সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত বারম্বার ধীরে ধীরে নেত্রপল্লব উন্মোচন ও বারম্বার সভয়ে আবরণ করিতেছে, আশ্চর্য্য ভীতিভাব। বোধ হইতেছে যেন কমলের উভয় পার্শ্বে দুইটি মধুলোভা মধুকর থাকিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে পক্ষ সঞ্চালনদ্বারা পক্ষ সঙ্কোচন করিয়া নীরবে ক্রীড়া করিতেছে।

… … …

বালিকা বলিলাম, কিন্তু আমাদের দেশে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা নহে, বা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাও নহে। আকারেই পরিচয় পাইবেন।

…

বর্ণশ্যাম— গাঢ়শ্যাম তাহার উপর অল্প অল্প ফিকে ফিকে নীলের আভা। সে আভা যেন সূর্য্যকিরণে একটু একটু চকমক করে। মুখখানি অনিন্দিত, চক্ষু দুটী প্রায় আকর্ণ বিস্তৃত, তারা দুটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল এবং ভাসা ভাসা, নেত্রপল্লবদুখানি সম্ভব মত দীর্ঘ, দৃষ্টি অতি কোমল এবং প্রশান্ত, ভ্রূযুগল ধনুকের মতো টানা বক্ষস্থল পীবর, বাহুলতা মৃণাল সদৃশ, নিতম্ব স্থূল, উরুযুগল করীশণ্ড সদৃশ স্থূল ও সুবলন অথচ কোমল পাণিতল ও পদতল যেন অলক্তরাগে সুরক্ষিত।’

পাক্কা একশো বাইশ বছর আগে ‘পুরাতন চীনাবাজার হইতে শ্রী কেদারনাথ সরকার দ্বারা প্রকাশিত’ এই উপন্যাস (গাঁজাখোরি গল্প) ‘চতুব্বিংশ তরঙ্গ’-এ বিভক্ত, খোদ লেখক ভূমিকায় লিখেছেন:

‘গুণের অগ্রশংসা করিতেছি, এমন আপনারা বিবেচনা করিবেন না, বাস্তবিক ইংরাজীর ছায়া অবলম্বনে রচিত নায়ক নায়িকাচরিত উপন্যাসের অধিকাংশই সাহিত্য সমাজের আদরণীয়,— তাদৃশ গ্রন্থেরও অভাব নাই, সে অভাব মোচনেও আমি অগ্রসর নহি। তবে আমার এ আড়ম্বর, এ স্পৃহা কেন?’

নামজাদা লেখকদের কিছুদিন আগেও এই প্রশ্ন করা হত— কেন লেখেন? যেদিন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেইদিন কোষ্ঠ সাফ হয়ে থাকলে, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া না হয়ে থাকলে এর জবাব লেখকরা সৎভাবে দেওয়ার চেষ্টা করতেন, ফলে বোকা-বোকা শোনাত। ‘কাঞ্চণকুমারী’-র লেখক স্বতঃপ্রণোদিত জবাব দিচ্ছেন— ‘পাগ্লামি বলিলেও বলিতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিবার অগ্রে আমার এই একটি নিবেদন, এই ‘কাঞ্চণকুমারী’ চরিতখানি একবার আদ্যপ্রান্ত পাঠ করুন। আশা করি প্রীতি পাইবেন, আনন্দ পাইবেন, কৌতুকও পাইবেন। যদিচ ইংরাজী অথবা অপর ভাষার কোন পুস্তক ইহার মৌলিক আশ্রয় নহে ...’

এবার আসল কথা ফাঁস করি, ক্রাউন সাইজের, ১৫×১০ ইঞ্চি এক্সারসাইজ বুক বা ঠাকুমার ধোপার খাতার মধ্যে এই সব তথ্য লিখিত আছে—

২টী সায়া

৩টা শাড়ী

২টা ধুতি

৮টা পিলো কভার

১টী চাদর

যেমন এইসব তথ্য, তারিখ, ‘কাচিতে দিলাম’, ‘বুঝিয়া পাইলাম’ লিখিত আছে, ঠিক একইরকম গুরুত্ব দিয়ে মৌলিক বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত ঢের ঢের তথ্য এবং লাল কালিতে তথ্যসমূহের পাশে, মার্জিনে বিচিত্র সব মন্তব্য করে রাখায়, বোঝা কঠিন ঠাকুমা পূর্বসূরি জনপ্রিয় লেখকদের কোন নজরে দেখত বা এইসব সাহিত্য ধোপার খাতারও অধম ভেবেই ওখানে টুকে রাখত কি না। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন, টুকতেই-বা গেল কেন?

এ এক গ্রেট ধাঁধা, যার জবাব কিছুটা নাকি গ্যাব্রিয়েলায় পাওয়া সম্ভব বলে আমার বাবা অনুমান করেছিলেন, ‘ইট ওয়াজ অলওয়েজ আ টু-ওয়ে ট্রাফিক।’ আমাদের দেশে ভৌতিক নিয়মে নয় গতরের বহরেই আট বা বারো বছরের মেয়ে বালিকা নয় জানিয়ে গ্রন্থকার তথা ঔপন্যাসিক কাঞ্চণকন্যার যে বর্ণনা দিয়েছে, সেই বর্ণনামধ্যে গোটা দুয়েক শব্দ সম্ভবত ঠাকুমাকে বিচলিত করে, যেজন্য অভিধান ঘেঁটে ওই দুটি শব্দের শব্দার্থ দুটি সারিতে খাতায় এভাবে লিখে রেখেছেন:

শব্দ অর্থ

করীশণ্ড করী: হস্তীর ললাটস্থ কুম্ভবৎ উচ্চস্থান, শুণ্ডবান, হস্তী। ‘শণ্ড’ শব্দটি এক্ষেত্রে অতিরিক্ত, দ্বিত্ব। ঊরুযুগল হাতির শুঁড়ের মতো— একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

পীবর স্থূল, উপচিতাবয়ব, উপচিত মাংস, মাংসল, পীনস্তনী নারী। জলজফল, পানীফল। ‘পানিঅল’ কি? সে তো পান। ‘পানিতোলা’ নিশ্চয়ই নয়, হঠাৎ গামছার কথা আসে কোত্থেকে!

মন্তব্য: কাঞ্চণকুমারীর ঘোর বিপদে পড়া এবং শেষপর্যন্ত উদ্ধার পাওয়ার বৃত্তান্তই এই উপন্যাস। বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস রচনা মানেই যেন কেবল অতিশয়োক্তি, কেবল বিশেষণ, কেবল উচ্ছ্বাস— এই সব বস্তু উপন্যাস না গাঁজলা! শুনি, এইসব বস্তু একেকবারে দ্বি-সহস্র কপি ছাপা হচ্ছে। বাঙালির কপালে লেকচার আছে, কেচ্ছা ও গুণকীর্তন আছে— উপন্যাস নাই।

জানতে ইচ্ছে করে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠাকুমার মত কী, বঙ্কিমের ভাষায় ঝংকার আর রবি-ভাষায় গীত-গীত ভাব-ই-বা তাঁর কেমন লাগত, তবে এনারা মহান, পুজো পাচ্ছেন এবং পেতেই থাকবেন— বাঙালির জীবনের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্তত যেরকম জড়াজড়ি তাতে যদ্দিন বাঙালি তদ্দিন রবীন্দ্রনাথ।

‘কাঞ্চণকুমারী’-র পর শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় আরও অন্তত সাত-আটটি উপন্যাস লিখেছিল, যার মধ্যে আছে ‘শ্রীমতী ভবানী’, ‘অদৃষ্টের লেখা’, ‘কামিনী’, ‘নষ্ট বালিকা’, ‘লম্পট বাবু নটুবিহারী’, ‘কলঙ্কিনী শ্বেতাঙ্গিনী’ ইত্যাদি। আমি যতদূর জানি কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় শেষজীবনে রাইটার নিয়োগ করে মাস মাইনেতে এবং তাদের প্লট ও অংশবিশেষ বলে দিয়ে বাকিটা পূরণ করে অন্ততপক্ষে যাতে ডিমাই সাইজের একশো পৃষ্ঠার বই হয় সেইভাবে লিখতে বলত। এইটিই ছিল বাঙালির প্রথম ও আদি রাইটার্স ওয়ার্কশপ। কৃষ্ণধন মরলে ওই ওয়ার্কশপ থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় লেখক বেরিয়ে এসে স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করে। শিল্পের গুপ্ত সব রীতিপদ্ধতি, শৈলী বংশানুক্রমিক বয়ে চলে। একটু নজর করলে এখনকার জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসে বংশানুক্রমিক সেই কারিগরির অনেক ছাপ-ই দেখা যাবে।

‘কাঞ্চণকুমারী’ সেজন্য মোটেই খাটো হয়ে যাচ্ছে না, দস্যুদলের আশ্রয়ে থাকা, বেদেনি সেজে পালিয়ে যাওয়া, যোগিনী-সাক্ষাৎ (বঙ্কিম ও কপালকুণ্ডলা মনে পড়ে যাচ্ছে কী!)— এরকম পরপর রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্য দিয়ে চাতুর্য ও কামকলা কাজে লাগিয়ে কাঞ্চণকুমারী শেষপর্যন্ত রাজা-গজা টাইপের একজনের (যাকে দেখতে বাঁদরের মতো) কণ্ঠে মুক্তাহার হয়ে ওঠে ও মহাসুখে—

‘এইরূপ আনন্দ-সংসারে, মোহনশুরীর মোহন নিকেতনে অজস্র দাসদাসী, সখীসঙ্গে কাঞ্চণকুমারী সেই অট্টালিকার প্রতিটি কক্ষ-কে আনন্দাভিনয়ের রঙ্গভূমি করিয়া তুলিল।’

এই পুস্তক প্রকাশের পর একদশক পর্যন্ত ঘরে ঘরে কন্যা সন্তানের নাম রাখা হল— কাঞ্চণকুমারী। যদি কেউ অন্য নামে চিহ্নিত হয়েও থাকে, তাকেও কাঞ্চণকুমারী নামে ডাকলে সে গদগদ, এমনকি অপরিচিত কাউকে নিজের নাম বলতে হলে নাম ভাঁড়িয়ে বলত— আমি কাঞ্চণকুমারী।

এই ঘটনার অনেক-অনেক পরে ব্রাজিলে আমাদো-র উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এবং ওইরকম তীব্র চিৎকার ব্রাজিল সুন্দরীদের- ‘আমি গ্যাব্রিয়েলা, আমিও তাই, গ্যাব্রিয়েলা, গ্যাব্রিয়েলা’। দুটি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য এই— জীবন সাহিত্যের অনুগামী তার ছায়া। আমরা বেঁচে আছি গল্প হব বলে, আমরা ফেঁসে আছি বৃহৎ-বৃহত্তর, ধারণার অতীত এক মহা-গল্পের মধ্যে— মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করার এটাই স্ট্রিং-থিয়োরি।

আমার পিতৃদেবের টু-ওয়ে ট্রাফিক তত্ত্বের নেপথ্যে এই ঘটনা।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর (হিসেব করে দেখলাম চুরানব্বই) আগে প্রকাশিত শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত ‘ভবের খেলা’ কাঞ্চণকুমারীকে মহিমাচ্যুত করে এবং পরিবর্তে এক মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, এখন মা-মা রব। এই রব উঠে আসছে আবারও সেই অত্যাশ্চর্য ধোপার খাতাটি থেকেই— রব-এর আমরা বড়োই ভক্ত, যেমন হুজুগের, হুজুগের সাহিত্য অবশ্য অচিরেই জৌলুস হারিয়ে, কেবলই রসের কারবার করতে করতে এখন চিমসে, কিশমিশ। এরকম উপন্যাস-ব্যাবসায় মাত্র দুটি সূত্র অমোঘ—

a. tell the tale of exciting events

b. provide the reader with an imagined wish frustration

বলে গেছেন আমার পিতৃদেব, অক্ষরমাধুর্যে আত্মহারাহেতু যিনি জীবনকে খুঁজেছেন ছাপা বইয়ের মধ্যে। বিশ্ব সাহিত্যের নানা ঘটনা ও গল্পের মধ্যে ভূদেববাবু (আমার বাপ) বেজায় উত্তেজনা খুঁজে পেতেন। ঠাকুমার কাছ থেকেই তাঁর রক্তে এই সাহিত্য-বীজের প্রবেশ ঘটে, হয়তো ঠাকুমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কীর্তনিয়া, কথকের বন্যা বইত, তবে সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে পোকায় কাটা পালার খাতা বা কোনো ভূর্জপত্র আমি খুঁজে পাইনি।

ঠাকুমা রহস্যময় হাসির সঙ্গে বলতেন, ‘কেত্তন গাইয়ে, গল্প বলিয়ে ছিল কি না জানি না, তবে শুনেছি ভারতচন্দ্র আমাদের বংশেই জন্মেছিলেন।’ আমার লেখার ক্ষমতা নেই, তবে পুজো সংখ্যায় যারা উপন্যাস লেখে তাদের মধ্যে একটু সিরিয়াস কেউ যদি লেখালেখির অন্দরমহলের নানা গল্প ও টেনশনের মালা গেঁথে একখানা জমজমাট উপন্যাস লিখবে মনস্থ করে, তবে তাকে ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য বারবার আসতে হবে এই বাড়িটিতেই।

নির্ভেজাল কল্পনা নয়, স্মৃতিও এখানে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত নয়, যে কারণে কাল্পনিক স্মৃতি:

স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন থেকে শেকসপিয়র এই রওনা দিল শট্টারি-তে প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে দেখা করবে বলে

আমার বাবা সালজবার্গ-এ মোজার্টের ভবন, সেই বাড়ির সিঁড়ির উপরের বেসিন-টি দেখে চমৎকৃত

সব বই, সব বইয়ে পড়া জিনিস

তারা জ্যান্ত হয়ে উঠছে, উড়ছে, হাঁটছে সুকিয়া স্ট্রিটে অতিবিষন্ন লোকদের ধরে-ধরে আবির মাখাচ্ছে— নিজের চোখে দেখা

ভারতচন্দ্রের আত্মা আমার বাবার ঘাড়ে চেপেছিল কি না কিংবা জনপ্রিয়তার তরঙ্গশীর্ষে থাকা দাশু রায়ের, ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব, মাইকেলের, রবীন্দ্রনাথের এবং আর আর বাঙালি এবং পশ্চিমের কোলরিজ, ব্রাউনিং প্রমুখ কবিদের প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ ছিলেন কি না, তা জানার প্রথম ও সহজ বাঙালি-পথ কবিতা রচনা, এদিকটা বাবা একেবারেই মাড়াননি। যে-কাজটা চট করে কেউ করতে চায় না, আর সৎভাবে যথেষ্ট পড়াশুনো করে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী আলো সমসাময়িক কাব্যের উপর ফেললে সেই ব্যক্তির মিত্র জোটা মুশকিল— বাবা বেছে নিয়েছিলেন সেই বিপজ্জনক কাজটি, যে-কাজটি বাঙালি সাহিত্যিকরা লেজুড়বৃত্তি ভাবে মাত্র।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কবির শহর, কবিতার শহরকে এরকম হোর্ডিঙে মুড়ে দিলে বেড়ে মজা—

বঙ্গীয় কবিকুল আদৌ নিরীহ, ক্যাবলা, মুগ্ধ, বাস্তববুদ্ধিহীন নয়।

বঙ্গীয় কবিরা হিংস্র।

প্রতিহিংসা পরায়ণ।

ফলিত-রাজনীতিতে যারপরনাই দক্ষ।

অর্থ-খেতাব ও তেলের মূল্য সম্পর্কে অতিশয় সজাগ।

ষড়যন্ত্রী।

আজ যার দাস, কাল তারই মাথায় হাগবে।

যখন গরিব, যখন খেতে পায় না, তখন অতি সফল কবি-লেখক-সম্পাদকের কান প্রশংসা করে পচিয়ে দেবে এবং উক্ত সফল ব্যক্তি এ বাবদ যৌনতৃপ্তি লাভে প্রীত হয়ে যেই ওই ভিখিরি-নিকিরি কবির চাকরি, বই ছাপা এবং খ্যাতির রাস্তা খুলে দেবে, উপকৃত কবি তৎক্ষণাৎ ছক সাজাতে থাকবে কীকরে ওই প্রবীণ কবিকে (যে তখন তার কাছে বুড়ো ভাম) গু মাখানো যায়, তার জন্য দরকার হলে ভোটের দলেও নাম লেখাবে।

ভাববেন না কেচ্ছা করছি, বা এই বিবরণের সঙ্গে মিলে যেতে পারে বাস্তবে এমন কাউকে খোঁজারও দরকার নেই। ক্লেদজ কুসুম, পাঁকপদ্ম ইত্যাদি সম্পর্কে সবাই অবহিত। শিল্পকলা, বিপ্লব— এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতি, মনন এবং বৃহৎ কিছু সংঘটনের নেপথ্যে ছোটো লোভ, নম্বর ঈর্ষার জ্বালানি থাকবেই।

ভূদেববাবু এতসব জেনেবুঝেও যে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন তার পিছনে ইন্ধন আমার ঠাকুমার, ‘তুই কলেজে সাহিত্য পড়াস, দিন রাত্তির পড়ছিস, বঙ্গীয় সাহিত্যের জন্য কিছু করবি না, সমালোচনা সাহিত্য উন্নতমানের না হলে কোনো ভাষার সাহিত্যেই উন্নতি ঘটে না।’

বাবা মা-ন্যাওটা।

বিয়ে করতে গিয়েছিল এই বলে, ‘মা, তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।’

মা-প্রসঙ্গ অনেক বড়ো, একটু পরে ওদিকে যাওয়া যাবে। বাবার প্রথম প্রবন্ধের প্রথম লাইন: কবিতাই মানবজাতির মাতৃভাষা।

যাত্রা-থেটার হলে হাততালিতে ভেসে যেত কিন্তু সংক্রমণ গোত্রের এই উচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গ আমি কার্ল মার্কসের রচনায় পরে খুঁজে পেয়েছি। নাম না করে এরকম অনেক জিনিস, কিঞ্চিৎ ভাব ও ভাষা বদলে অনেকেই করেছে, পরে, যখন শখ-ভালোবাসা-মর্জির লেখাপড়া তথা বিদ্যাচর্চাকে পিছনে ফেলে পেশাদারি বিদ্যাচর্চা প্রবল হয়ে ওঠে, কেবল তখনই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো আট পৃষ্ঠার আর্টিকেলের লেজ অর্থাৎ বিবলিওগ্রাফি অন্তত কুড়ি পৃষ্ঠা না-হলে শানাত না। এখন কে শালা কুড়ি পৃষ্ঠার ওই গ্রন্থপঞ্জি দেখার পর বা ওই বগি পেরিয়ে ছোটো ইঞ্জিনটির ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে মুখ খুলবে। আমজনতার কাছে এ একটা সাংঘাতিক থ্রেট হলেও, বিদ্যাচর্চাকারীর কাছে ভাব ও চিন্তাবিনিময়, যাচাই, পাঠ ও পুনঃপাঠে, পুনঃপুনঃপাঠে এই রাস্তাই খুলে দেয় বুলন্দ দরওয়াজা, মন্দিরের গর্ভগৃহ।

এ সব পণ্ডিতি ব্যাপার, আসলে, স্মৃতিকথা, যদি বানানো না হয় (এই অর্থে যে যদি কোনো অভিসন্ধি কাজ করে) তা হলে তা কিছুটা অসংলগ্ন হবেই, ফাঁক থাকবে, আধ-ফোটা ঘটনা এবং তুচ্ছ ঘটনার পেল্লাই অবয়বে হাজির হওয়া এ সব চলতেই থাকে, আমি যেহেতু লেখাটির বর্গ নির্ণয় করেছি ‘কাল্পনিক স্মৃতিকথা’ সুতরাং আমার ফ্রিডম অন্তহীন। যেমনটা ছিল অ্যামেচারিস্ট, অবৃত্তক গবেষকদের, বিশ্বের যে-কোনো ভাষায় রচিত বই থেকে টুকে নিজের ভাবনায় গুঁজে দিতে পারত, এটা যে আসলে কী তা অনেকেই জানে না, পিতৃদেব মুচকি হেসেছিলেন এই প্রসঙ্গটির মুখোমুখি হয়ে—

বুঝলি না?

আরে একেই তো বলে ঐতিহ্যের অধিকার।

এখন খাদ্যের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, তথ্যের অধিকার ইত্যাদির যুগে জিনিসটা একেবারেই বেমানান নয়, আমার আশ্চর্য লাগে ভেবে, অধিকারকে এতদূর প্রসারিত করার কথা ভাবতে পেরেছিলেন আমার বাপ। এইখানে অন্তত সেই নথিটুকু রইল।

কোনো-না-কোনো বিষয়ে যে কেল্লা ফতে করতে পারেনি, সব গাছকে ছাড়িয়ে একা এক তাল গাছ হয়ে উঠতে পারেনি, আমাদের ফ্যামিলিতে তাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। এবং, এই ‘এবং’-টি অতি গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হল লেখাপড়া— লেখাপড়ায় যে ফাটিয়ে দিতে পারেনি তার দ্বারা কিস্সু হবে না। অর্থাৎ, ওটাই প্রাথমিক বাছাই। যেন বড়ো কুস্তিগীর হতে গেলেও গল্পটা এরকম হওয়া বাঞ্ছনীয় যে ফলানা আদমি গণিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও এক ইংরেজ পুলিশ অফিসারের মুখ ফাটিয়ে দেওয়ায় কেরিয়ার ফুটুর ডুম এবং জেল হয়। তারপর? জেল থেকে বেরিয়ে আখড়া খুলল কুস্তির, এরই নাম দামা পালোয়ান। নামটা এসেছে দামাল থেকে। দামা পালোয়ান চাইলে এক নম্বর ডাক্তার, এক নম্বর ইঞ্জিনিয়র, বিজনেসম্যান, মায় জাতির এক নম্বর নেতাও হতে পারত।

এই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত, আজও। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ কখনও একে কুসংস্কার ভাবেনি, উলটে একে জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে ভাবতে চেয়েছে বিদ্যাবুদ্ধিতে ইংরেজকে ছাপিয়ে যেতে হবে, দখল করতে হবে সমস্ত সরকারি উঁচু পদ, সাহেবের নাক কাটার এর চেয়ে সহজ পথ কী আছে?

এ জিনিসটা অবশ্য আমাদের ফ্যামিলিরই একটেরে বলা যাবে না। ইংরেজ খেদানোর জন্য দিশি পিস্তল, বই-বোমা, হাত-বোমা আর ক-জন বাঙালি ধরেছে! তার চেয়ে ঢের বেশি লোক ছুটেছে উঁচু পদ হাসিল করতে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ধ্বজা ওড়াতে। নাটক-নভেল-থিয়েটারের বন্যা বইয়ে দিতে।

বাবা-মা সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে, বা দু-জনে বসে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে গল্প করছে এরকম ঘটনা ছিল বিরল— মেটিং সিজনে পাখির মুখে যেমন খড়-পাতা-কাঠি থাকে, প্রায় সেইরকমই যেন বাবার মুখে থাকত বই এবং সব সিজনই বইসিজন হওয়ায় আমরা আট ভাইবোন যে ঠিক কীকরে জন্মালাম সে এক গভীর রহস্য, কেন-না ভোররাতে ঘুম ভেঙে গেলেও দেখেছি লাইব্রেরিতে আলো জ্বলছে।

ঠাকুমা তত্ত্বফত্তের ধার ধারতেন না, সব সত্য তাঁর কাছে গল্প হয়েই ধরা দিত, ঠাকুমা শুনিয়েছিলেন এক আশ্চর্য সময়োপাখ্যান—

ওয়েট, ওয়েট। ঠাকুমা সারা স্ক্রিপ্ট জুড়েই; যখন-তখন তাঁর আসা-যাওয়া চলবে আলো ও বাতাসের মতো, ঠাকুমার বিচারে তো আমরা আলোর শরীর, সেই কিস্সা যা বেজায় কমন বলে সাধারণে নিশ্চয়ই বুঝিবেন।

কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জানে না, বোঝেও না যে-সাধারণ সেই তারাই কিন্তু তুড়ি মেরে বুঝে ফেলে এই আলোক-বৃত্তান্তটি যা আমি ঠাকুমার মুখেই শুনেছি— শিশুর মুখ জ্বল জ্বল করে, কৈশোরে, তারুণ্যে, যৌবনেও কী মাধুর্য! তারপর সেই আলো যায় কোথায়? প্রসঙ্গটি উঠেছিল আমার এক কাকাকে ঘিরে, যে ছিল বারমুখো, অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ। শেষপর্যন্ত পর্বত অভিযাত্রী দলগঠন, হিমালয়যাত্রা, সেই সংক্রান্ত হাজারো কাজ, গল্প এবং অসম্ভব, অকল্পনীয় এক সৌন্দর্য আমার সেই কাকাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতেই পারে, ‘ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া’ মানে কী? মৃত্যু ও দুর্ঘটনায় পঙ্গু হওয়া নয়। ঠাকুমার মতে শিবনাথ একদিকে নিভতে শুরু করে আর একদিকে বিপুল তেজে জ্বলে উঠতে থাকে, সেই অন্যদিক তার সমস্ত আলো শুষে নিচ্ছিল— হিমালয়, অকল্পনীয় সৌন্দর্য। এবং তখন শিবনাথের হাল রূপকথার সেই রাজপুত্রের মতোই, যে স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যার প্রেমে তলিয়ে গিয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে, বিষন্নতার অন্ধকার সমস্ত আলো শুষে নিয়ে তাকে কাঠিসার, মৃতকল্প করে তোলে।

খুবই সহজ, সুন্দর ও দুঃখমাখা এই গল্পে জীবন ও মৃত্যু এক বৃন্তে, এক ডালে, এক সুরে ও শরীরে গীত হয়ে আছে। যদি ভ্যালু জাজমেন্ট, সমাজ-নৈতিকতা নিয়ে মাথা না ঘামাও, তাহলে, বেসুরে, মাতাল, জোচ্চোর, লম্পট, ধার্মিক, গেরস্থ থেকে গবেষক, লেখক, ব্যবসায়ী, স্বৈরাচারী সব্বার মধ্যে এই মত্ততা, কবির মধ্যেও, ফুল হয়ে ফুটে আছে। যে-যার প্রিয়তম চড়া নেশায় ডুবেই, ডুবে থেকেই জীবন আস্বাদন করে। বইয়ে গড়া, বইবন্দি জীবনও এর বাইরে কিছু নয়। আসলে বাঁচার, বেঁচে থাকার এই রামধনু তার কোনো-না-কোনো রঙে তোমাকে স্নান করাবেই।

সেই লোক নেহাতই দুর্ভাগা যাকে ওই রামধনু স্পর্শ করেনি, কিংবা করলেও রং গলে গেছে, বিফলে গেছে, বা লোকটিকে পাগলাটে, আধপাগলা, নিদেন একটু ছিটিয়াল-ও যদি না-করতে পেরে থাকে, তবে সেই লৌহমানব লৌহমানবী সত্যিই অভিশপ্ত, যথার্থই তাদের মানবজমিন বিলকুল পতিত। এইসব ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই দু-একজনকে অবশ্য আধমরা অবস্থা থেকে টেনে তোলে, চাঙা করে থাকে এক ঐশ্বরিক শক্তি, যা রাজার, যে নির্বুদ্ধিতার সেরা প্রতিভা সহজেই চিনতে পারে, পুরস্কৃত করে, ক্ষমতার কোনো-না-কোনো ধাপে তার অভিষেক ঘটে।

লৌহমানব-লৌহমানবীরা দাপট খাটানো, হয়-কে নয় ও নয়-কে হয় করার ক্ষমতায়, সাঁতারের সুখে যখন মত্ত তখনই আনন্দের ধারা যে শুকিয়ে যাচ্ছে, তারা যে দ্রুত পালটে যাবে, মুখগুলো বেঁকে যাবে, অনুভূতির অনেকগুলো পর্দা নেই হয়ে যাবে আর এক আকাশ-পাতাল খিদে নিয়ে, তীব্র অসন্তোষ আর প্রবল বিরক্তিতে কেবলই হাতে মাথা কাটবে, কেবলই হাতে মাথা কাটবে, কেবলই—

এটাকে ধুবুলিয়ায় ট্রান্সফার করে দাও

দারুওয়ালার বউ বেজায় বড়ো কবি ওকে ইউ এস এ সফরে ভেজ দো

নিউ টাউনে জমি পেতে গেলে এক মাস আমার পা টিপতে হবে ডার্লিং

অ্যারেস্ট হিম

পানিশ হার

মাইনে বন্ধ করে দাও

পেটে লাথি মারলেই সিধে হয়ে যাবে

বসন্তধর্মে বা তার বজ্র নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনিও হতে পারে, হতে পারে কুকুরের প্রভাতী ডাক, বাংলার ঘুম ভাঙছে, আইস আমরা বাংলা গড়ি। পাতি মধ্যবিত্ত ও অতি সাবধানী আমাদের ফ্যামিলির কেউ কখনও ভুল করেও এবম্বিধ নির্মাণপ্রকল্পে উৎসাহী ছিল না। খেয়েমেখে, ভালোভাবে বেঁচে কোনো-না-কোনো বিষয়ে (পর্বত অভিযান থেকে সমাজ মনস্তত্ত্ব যা কিছু হতে পারে) ডুবে, ভেসে, আড়ালে থেকে, হারিয়ে গিয়ে তারা বড়োই আনন্দ পেত। এতে তাদের অহং খর্ব হয় বলে বিশ্বাস করত, কল্পনা করত এ এক অতি সুন্দর আত্মনির্বাসন ও আত্মসন্ধান। এত বড়ো বাড়িটায় দামড়া-দামড়া লোক সব লুকোচুরি খেলছে ভাবা যায়। হাউ ফানি!

আমার বাবা ১৮৮২সালে সুকিয়া স্ট্রিটের এই বাড়িতে জন্মেছিলেন বলেই শুনেছি। মৃত্যু তো এই সেদিনকার ঘটনা, বুকে সর্দি বসে নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন নকশাল বিপ্লবের আমলে, ১৯৭২সালে, যা, ওই নকশাল বিপ্লবের কারণেই সম্ভবত, আমি ভেবেছিলাম যুগাবসান। হাসপাতালে নয়, পারিবারিক বাঁধা দাইয়ের হাতে ফুল খসানো, নাড়ি কাটা সম্পন্ন হয় ভারত ব্লেডে, ওই কোম্পানি বহুকাল উঠে গেছে। সাহিত্যের উজ্জ্বল ছাত্র যে সে তো বললামই। গণিত এবং দর্শনেও প্রবল ঝোঁক ছিল। এই দুই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান স্বোপার্জিত। ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসে যেমন দড়, ঠিক তেমনি দর্শনে, মিল, হ্যামিলটন, স্পেনসার গুলে খেয়েছিলেন। আমি যখন বাড়ির খাস চাকর ভোলার কাঁধে চেপে পাঠশালা যেতে শুরু করি চার বছর বয়সে, বাবা তখন বেহালা শিখতে শুরু করেছিলেন মনে আছে। বাবার মুখে শুনেছি, বাংলাদেশে সংস্কৃতি ও বিদ্যানুশীলনের সর্বপ্রথম কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল রাজা রামমোহন রায়ের বৈঠকখানায়, পরে, ক্রমে, বৈঠকখানাটি সচল থেকে সচলতর হয়ে দেবেন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের বৈঠকখানায় স্থিতি লাভ করে। বিনয় সরকার, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখের বৈঠকখানায় তো আমি নিজেই মনে-মনে হাজিরা দিয়েছি। সিভিল সোসাইটির এইরূপ গুটিকয় প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় সক্রিয় থাকাতে, সেলেব অধ্যুষিত, পীড়িত, নাটুকে, ফিল্মি, চিত্রকর ও কবির থোবড়া সংবলিত হোর্ডিং দিয়ে ‘বিদ্বজ্জন’ চিহ্নিত সিভিল সোসাইটির দরকারই হয়নি। আমাদের আখড়া সংস্কৃতি অতি প্রাচীন ও দুরন্ত ‘টেকসই’ তাকে খসানোর শক্তি জন-সংস্কৃতির জন্মে হবে না। তা তুমি যতই তাসা পার্টি খুলে লাফাও-না-কেন।

বৈঠকখানা সংস্কৃতি তথা আখড়াবাজির বিরুদ্ধে গালমন্দও কম করা হয়নি, যেমন এইসব জায়গা থেকে কলেজের মাস্টারি-গবেষণার বৃত্তি- সাহিত্যের পুরস্কার তো বটেই, বড়ো প্রকাশকের ঘর থেকে বই ছাপানো, বিদেশে সাংস্কৃতিক সফরের সুযোগ সর্ব বিষয়ে কলকাঠি নাড়া হত। তবে রামমোহনের আমল থেকেই যে এটা চলছিল এমন অভিযোগ প্রমাণ করা অসম্ভব।

বাবারও একটু নেতাগিরির শখ হওয়ায়, একতলায় একটি আখড়া গঠন মনস্থ করেন। দার্জিলিং খোসবু চা তিন রাউন্ড, ক্যাপস্টান সিগারেটের উন্মুক্ত টিন ল্যা-ল্যা কলেজ মাস্টারদের চুম্বকের মতো টেনে আনলেও, পড়াশুনো ও চিন্তায় তালা মেরে যারা স্রেফ চাকরি করে যাচ্ছে ভূদেববাবু তাদের গুষ্টির তুষ্টি করতে থাকায় নব্বইভাগ কেটে পড়ল। বাবা তখন মন দিলেন ছাত্রদের মধ্যে নতুন প্রশ্ন ও গবেষণার স্পৃহা জাগাতে। নম্বরের টানে, চাকরির লোভে, পি এইচ ডি বাগাতে তারা তখন ‘স্যার’ বলতে অজ্ঞান। নকশাল আন্দোলন আখড়াসূত্রেই আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

ভাঙা গাল, চোয়াড়ে মার্কা আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সের গোটাকতক ছেলে-মেয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে বিচিত্র পরিভাষায় জেরা শুরু করলে আখড়াটি উঠে যায়। বাবা মনমরা হয়ে পড়লেন। পরে ডিপ্রেশনের রোগী হয়ে যান। নানা রঙের ওষুধের গুলি চার্জ করা শুরু হল ১৯৭০ সাল থেকেই।

অযুক্তির অতল সমুদ্র মন্থন করেই এলোকেশে পিঠে-বুকে জলদানা, তলপেটে ও নাভিমূলে কম্পন ধারণ করে উঠে আসছে এই রচনা, তবু অবশেষ থাকে, যুক্তি-সংস্কার থাকে, অভ্যাস-দাসত্ব পারম্পর্যের সন্ধানেও সম্পূর্ণ ভাটা পড়ে না।

দেশমাতৃকা

শুনেশুনে কান পচে গেছে, তবু আবারও শুনতে হবে।

শোনার আগে এই ডাক

হাম্বা

হাম্বা হাম্বা

এই ডাকে আছে হাহুতাশ এবং মা, মা মা। মাতৃচরণ ভিন্ন বঙ্গীয় খোকাখুকিদের কি আজও আশ্রয় নেই!

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ওই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটির মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ওই যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—

চল! চল!

ভাইদের এই জনস্রোতে বোনেরা কেন বাদ গেল লিঙ্গ রাজনীতির এই প্রশ্ন কেউ তখন উত্থাপনই করেনি এ যেমন সত্য, ঋষি ও সম্রাট একচোখো হওয়ায় বাদ গেছে মুসলমান, এখন যে নবজাগরণ (প্যাঁচে, সংকটে, যে-কোনো বিপন্নতায় ‘নবজাগরণ’ এক সর্বরোগহর জড়িবুটি), তাতে বড়ো সমস্যা অতীতের মাত্র ছ-কোটি থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসা ৬× ৬×… কোটি।

ঠাকুমার ধোপার খাতায় জনবৃদ্ধির বহর নিয়ে গালমন্দ করে বিস্তর মন্তব্য আছে। কিন্তু যে-কথা (বৃত্তান্ত) বলার জন্য অ্যাদ্দূর চলে এসেছি, আর দেরি না করে সেইরকম চমকপ্রদ দু-তিনটি বৃত্তান্ত পেশ করব। পাছে ভুলে যাই, সেজন্য আগেই লিখে রেখেছিলাম। মনে হচ্ছে আর টিকব না, মরার বয়সও তো পেরিয়ে যাচ্ছে, এইখানে আমার ক্ষান্তি...

অথচ, ক্ষান্ত হলাম কি? যতদিন ধুকপুক, যতদিন স্পন্দন, যতদিন আলো... কোথায় যে কথার শুরু, কোথায়ই-বা শেষ! কথাসাগর, কথাসরিৎ তো শুধু নয় কথাশরীরও। বুড়ো বয়সে মনে-পড়া ব্যাধিতে আক্রান্ত, ওই নেশায় সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন থেকে কথাশরীর হয়ে উঠেছি। হায়, ভাষাহীন হলে জীবে আর শিবে তফাত থাকত না। সেজন্য শিউচরণ দাস হতে পারলাম না, সত্যি, কী ভক্তিই-না-ছিল লোকটার, শেষে চিলে নিয়ে যায় তাকে, হঠাৎ উড়ে এসে ডানা ঝাপটে শিউচরণের ব্রহ্মতালুতে একটা ঠোক্কর মেরেছিল শুধু, যখন শিউচরণ শেষ চিৎকার করে

হর হর মহাদেব

কথা কেউ চিবিয়ে, কেটে কেটে বলে, কেউ বলে স্রোতের মতো, কেউ বা দমকে দমকে ঢেউয়ের মতো, আগেকার বাংলা উপন্যাসে পরিচ্ছেদ ভাগ বোঝাতে ‘তরঙ্গ’ শব্দটি ব্যবহার করা হত। সাময়িক ছেদ, নীরবতা, শব্দদের ঝিমুনি লাগা ইত্যাদি স্বাভাবিক, যেমন ক্লান্তি ও অবসাদ দুটো আলাদা কিন্তু এ-দুয়ের কারণেও মানুষ চুপ করে যেতে পারে। বিশেষত অবসাদ-বিষাদ-বিষন্নতায় তো বটেই। সেই চুপ-মানুষ যখন পাথর তখন যে তার ভেতরে কথাস্রোত কালস্রোত হয়ে নেই কীকরে বলা যাবে? সে হয়তো তখন ভাবছে:

‘হে মৃত্যু সময় হ'লো। এই দেশ নির্বেদে বিধুর।

এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!’

আজকাল, চিরকাল সুকিয়া স্ট্রিটে একটাই খেলা দেখে গেলাম, একটাই; আমাদের ছায়াদের খেলা। কেউ যদি এ-প্রসঙ্গে জাঁ আর্তুর র্যাঁবোর ঘ্রাণ পান, তবে তা সেই ব্যক্তির ঘ্রাণ শক্তির গুণ বলেই ধরতে হবে। কেন-না, ঠাকুমা র্যাঁবো পড়েননি, লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদেও নয়।

কয়েকটা ছোটো নোট পড়ে শোনাচ্ছি:

১

মিথ্যাজ্ঞান কি জ্ঞান বলিয়া ধরিব? তাহা কি কোনোভাবেই জ্ঞানের কোঠায় পড়িবে? স্মৃতিরূপ ডালে দুইটি পক্ষী দেখি— মায়া এবং মোহ।

২

উদ্ভট স্বপ্ন বা জীবনে যে-যে ভুল করিয়াছি, মাশুল দিয়া মিটাইয়াছি সেইসব সংশোধন কি স্মৃতি গ্রহণ করে? উহা কপালের, হাঁটুর কাটা দাগের ন্যায়ই স্মৃতিতে বিরাজিত।

৩

লিখিব বলিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতেছি। আর তাহা করিতে গিয়াই দিশাহারা, ডুবিতেছি।

ব্যক্তির জীবনে যাহা-যাহা ঘটে, সেসবের মধ্যে তো কোনোরূপ গোছগাছ দেখিতে পাই না, অথচ কাহিনী বা উপন্যাস রচনা করিতে যাওয়ার অর্থই মহৎ-তুচ্ছ-বিরক্তিকর-যন্ত্রণাদায়ী ও আনন্দমুখর, গার্হস্থ্য, সামাজিক, দেশিক যা-যা ঘটনা ব্যক্তির জীবনে ঘটিল সেইসব ঘটনাকে সময়-সংবেদী করিয়া তুলিতে হইবে।

8

যতদূর বুঝিয়াছি সময়ের চলমানচিত্র হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে সময়ের দর্শনের প্রতি। যাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে সময়ের সাংস্কৃতিক ধারণা করাও সম্ভব হইবে। এই ধাপটি হইতেই উপন্যাস তথা উল্লম্ফন যাহা সময়ের সাংস্কৃতিক স্বরূপ।

গল্পখোর বাঙালি পাঠকের কপালগুণই বলতে হবে, এত ভেবে বাংলায় কেউ উপন্যাস লিখতে বসে না। ধোপার খাতা থেকে উদ্ধৃতি নির্বাচন করেছি আমি, ক্রমিক সংখ্যাও আমিই বসিয়ে দিয়েছি, যাতে চট করে বুঝে নেওয়া সম্ভব হয় ঠাকুমা কী দুর্ধর্ষ ইনটেলেকচুয়াল, এখন ভাবি, ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে, সতীনাথের সঙ্গে এই মহিলার যে নাড়ির যোগ, সেটি বাংলা উপন্যাসের এক স্বতন্ত্র ধারা যেখানে তিন বাড়ুজ্জের মিথটির কোনো স্থান নেই।

আমি ফাউন্টেন পেন বা ঝরনাকলমে লিখি, কালি ফুরিয়ে এসেছে, অশক্ত হাতে এখুনি আর কালি ভরতেও যাব না, লেখা ততদূর গড়াবে যতদূর কালি আছে।

ওভার টু ঠাকুমা

আত্মা সম্পর্কিত শাস্ত্র কর্তৃক যা-যা রটনা আছে, তাহা, সেসকল, যথেষ্টই কৌতুকের। আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ আলবেরুনী আরবি ভাষায় ভারত বিষয়ক যে-গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে বিস্তর মজার কথা আছে, যাহা ভ্রমাত্মক, হাস্যকর-ও বটে।

আত্মা অবিনশ্বর এবং জন্মান্তরবাদ— দুই-ই যদি বিশ্বাস করি তাহা হইলে মৃত্যুতে শোকের কারণ নাই। আর যদি আত্মা অবিনশ্বর না হয়, যদি মৃত্যুতেই শেষ, তবে বা তাহার জন্য কান্দি কেন?

কাশ্মীরের এক প্রাচীনতম গ্রন্থে এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে: একটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে যদি বারো অঙ্গুলি ব্যাস ও চার অঙ্গুলি পরিমাণ দৈর্ঘ্য যুক্ত একটি গোলাকার ছিদ্র করা হয়, তাহা হইলে ওই ছিদ্রে তিন মণ জল ধরিবে। এই কূপ সদৃশ ছিদ্রের তলদেশে যদি বৃদ্ধাও নয় বালিকাও নয় এমন যুবতী রমণীর ছয়টি বিনুনি করা কেশ পরিমিত ব্যাসের আর একটি ছিদ্র করা যায়, তাহা হইলে সেই ছিদ্র দিয়া এক ‘ঘড়ি’ কালে এই তিন মণ জল নির্গত হইবে।

অহোরাত্র ষাট ভাগ, তাহারই একটি ভাগ ‘ঘড়ি’। আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি এই সময়-কল্পনায় ততখানি নয়, যতখানি আঙুল, কেশ, বিনুনি এবং যুবতীতে। সময় মনুষ্যধর্ম লাভ করিতেছে বলা যাইবে না; এইরূপে আমরা পাইতেছি মনুষ্যসৃষ্ট সময়। ইহার মধ্যে কাহিনীর কি সূক্ষ্ম মিশ্রণ, যাহার কারণে আজগুবি-ও বিশ্বাসযোগ্য ঠেকিতেছে, আমি দিব্য দেখিতে পাইতেছি, এই কাহিনীস্রোতে রক্তজবার মতো ভাসিয়া সে আসিবে, সকলের চিত্ত মথিত হইবে তাহা, সেসকল শুনিয়া—

আগে যেভাবে এসেছেন ঠিক সেইভাবেই চাতালের দিককার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তিন পাক খেয়ে ওপরে উঠে আসুন। দরজা খোলাই আছে, সবজেটে কাচের টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে যেবৃদ্ধ সাদা এক-একটা পৃষ্ঠায় দু-চার লাইন লিখে পৃষ্ঠাগুলো ফাইলবন্দি করে যাচ্ছে এবং ঘন ঘন কফির মগে চুমুক দিচ্ছে সেই লোকটি আর কেউ নয়, আমি।

কে আমি?

খুব-খুব সোজা, বেজায় নিরীহ, মামুলি এই প্রশ্নের জবাবে নাম-ধাম, ঠিকানা, জাতি/বংশ পরিচয়, লিঙ্গ, পেশা, বয়স, রাজনীতি, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভালোবাসা, খেয়াল-বদখেয়াল থেকে ক্রিমিন্যাল রেকর্ড (যদি থাকে) সবই খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে জিনিসটা দাঁড়িয়ে যায় একটা ফর্ম পূরণের মতোই।

পূর্বপরিচয় সূত্রে আগন্তুক জানেন প্রায় নব্বইয়ের ঘরে বয়স, মোটের ওপর সম্পন্ন, কিছুটা ভীমরতি এবং কিছুটা অতীতের খোঁয়ারি ও তার নেশায় গলা পর্যন্ত ডুবে থাকা মালটি এক আজব খেলায় মত্ত। কখনও ভুল করেও এই লোকটি, যে কিনা না-মরা পর্যন্ত বিস্তর সময় সামনে-পিছনে ছড়িয়ে রেখেছে, এমন অঢেল সময় (যাকে বলে সুবর্ণসুযোগ) পেয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় উৎসুক হওয়ারই কথা (যে-জিজ্ঞাসার অন্তিমে, কতবার মার্কসবাদী-তান্ত্রিকের দেখা পাওয়া গেছে)— আমি মোটেই তেমন বান্দা নই।

টেবিলে যে খোলা খাতাটি দেখা যাচ্ছে, আমার যা কিছু কারবার মানে ভাবা-টাবা, নোট বানানো তার প্রধান সোর্স মেটেরিয়াল শুধু নয় প্রাইমারি সোর্সও ওই খাতাটা। আপনি/আপনারা ইতিপূর্বেই অবগত যে খাতাটি নানা কথায় ভরিয়ে দিয়ে গেছেন আমার ঠাকুমা এবং খাতাটিতে ধোপার হিসেব লেখা হত এবং সেটা বেশ ঢপের ব্যাপার বলেই মনে হয়। আসলে এ একটা ছদ্মবেশ। খাতাটির গুরুত্ব যাতে কেউ ধরতে না পারে। কিংবা যেহেতু সুকিয়া স্ট্রিটের এই বাড়িটির কালচারে প্রাইভেট-এর কেউ কানাকড়ি দাম দিত না, তাই লুকোনোর পন্থা, আত্মগোপনের একটা কৌশলও হতে পারে। কিন্তু খুব বেশি আশা করাটা মানে, নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড ভাবলে হতাশই হতে হবে। কেন-না খাতাটা আমি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। ওসব কিস্সু নেই। এই খাতা কিছুটা ব্লটিং পেপারের মতো যা পেয়েছে শুষে নিয়েছে। এখানে একটা ব্যাখ্যা দাবি করাই যেতে পারে— কেন আমি এই খাতাটি নিয়ে পড়লাম?

উপন্যাস রচনার অছিলায় সিরিয়াস থেকে পাতি লেখকদের অনেকেই পাণ্ডুলিপি সন্ধান, পাণ্ডুলিপির হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে গির্জা-ক্যাসল-চ্যাপেল থেকে শুরু করে বেশ্যাবাড়ি পর্যন্ত যে-কোনো জায়গায় ঢুঁ মেরে কত সব বৃত্তান্ত, পাণ্ডুলিপি ছিনতাই, সন্ত্রাস, রক্তপাত, পাঠোদ্ধার, ব্যাখ্যা, ইতিহাসদর্শন ঘটিয়েছেন। আমার কেসটা ডিফারেন্ট এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট তো বটেই লিটারেচারের দিক থেকেও অনেক লেসার, অনেক-ই গৌণ ব্যাপার। সময়-ফুরোনো, সময়ের খাই-এর এই আমলে নানা বয়সের কিছু কিছু লোক থাকতেই পারে যাদের ঠিক কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পেশাদারের কৌতূহল নেই, হাতে অঢেল সময়, ভালোবাসে গ্যাঁজাতে; কথা বলতে আর শুনতে পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়, সেইসব লোক আমার টার্গেট। বাজার যাদের এঁটো করতে পারেনি, কিংবা টিকে থাকার যোগ্যতা কম বলে স্রেফ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে। গভীর মায়াময় ঝকঝকে তকতকে, চোখ-ধাঁধানিয়া আলোর ফলা এরা সহ্য করতে পারেনি এমনও হতে পারে। কার্যকারণ চুলোয় যাক, মোটের ওপর এরা ফ্যালনা, বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

তবে যা ঘটবে, যা বলা ও শোনা হবে সবই চোখের সামনে, সততা বলতে এই এবং সেই কারণে নিজের জন্য বা নিজেকে চিনতে একটা বা দুটো ছোটো প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলা দরকার।

কারণ অনেক।

সব চে আগে সব চে ফালতু, প্রায় গুরুত্বহীন যেটা তার কথাই বলা যাক।

যে-কোনো বস্তু বা জীব, সজীব বা মৃতের দিকে যখন তাকানো হচ্ছে, তা ঘটছে এক মুহূর্তে, এক পলকে, সেই যে সময়-বিন্দু তাতে কী করে ধরা পড়বে, জানা যাবে তাকে? সে কি নিজের রূপ (গুণের কথা ছেড়েই দিলাম) ওরকম এক লহমায় প্রকাশ করতে পারে? আপনি যেমন দেখছেন সেও দেখাচ্ছে। সমস্ত কিছুই রয়ে গেছে পরিবর্তন চক্রের এক বনবন ঘূর্ণির মধ্যে। সুতরাং, অতএব...

যেমন, আমি আপনাদের যা দেখাব, তা ভেলকি হতেই পারে।

তুচ্ছ হওয়াও অসম্ভব নয়।

তার আগে সেকেন্ড ইনিংস যাকে বলা হয় কেমনভাবে তা শুরু হল, পিচে নামলাম, ব্যাট হাতে নিলাম, খেলতে বা খেলা ভণ্ডুল করতে, সেই গল্পে আসা যাক।

কলকাতার পেট, উত্তর-ঘেঁষা এই মধ্য কলকাতায় অনেক অনেক প্রজন্ম ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত এক অর্থে বাংলার চাষাদের মতোই পরিবর্তন, ভবিষ্যৎ ইত্যাদিকে দীর্ঘকাল পেছন দেখিয়ে এসেছে। যে-বাড়িতে বিয়ে হয়ে নববধূ ঢুকেছিল, এসেছিল, নাহ, সেই আগমন রং আর ফুল, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে দেবীর আবির্ভাব বলেও ভাবা যেতে পারে— সেই বধূটির নাতবউ ষাট পেরিয়ে সিঁদুরলাল হয়ে, নিমতলা, তথা চিতার দিকে। সিঁদুরের কারসাজি কিছু নেই এর মধ্যে, কেন-না, নববধূ জানত এ কথা যে, সিঁদুর চমকায় কপালগুণে।

দোতলা-তিনতলা বা চারতলা সেইসব বাড়িতে শ’-শ’ বছর বেঁচে থাকার কারণে ফসিল ফ্যামিলিগুলোর মধ্যে এরকম সংস্কারও ছিল যে, পরিবারটির শুরু এই বাড়িতেই এবং মানবজাতির একটা অতিঅতি ক্ষুদ্র প্রায় নজরেই আসে না এমন একটা শাখা হিসাবে তারা ততদিনই বেঁচে থাকতে পারবে যতদিন এই প্রাচীন বাড়িটি তাদের থাকতে দিচ্ছে। শহরে পুরসভা-প্রশাসন ইত্যাদি প্যাঁচে দুর্বিপাকে প্রায় ডুবতে বসে, কেন-না যে-দল পুরসভা দখল করেছে (কোনো-না-কোনো দল তো করবেই) তাদের ক্যাডার পোষার খরচা যেমন জোটাতে হয়, ঠিক তেমনি ভোটও তো চাই। এইসব বাড়িতে এক-একটা বাড়িতে কম করে ৫০-৬০টা ভোট। গণতন্ত্রের বিকল্প না জোটায় এবং যেহেতু গণতন্ত্রে অধিকার, প্রতিবাদ, প্রতারণা, প্যাঁদানো এবং সর্বপ্রকার মতের, শ্রমের ও আলস্যের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে, সেই কারণে এইসব বাড়ির লোকজন। হঠাৎ-হঠাৎ ‘নেতাজি থাকলে দেখিয়ে দিত’ বা ‘মিলিটারি রুল দরকার’ গোছের দাবি নাক খুঁটতে-খুঁটতে প্রকাশ করলেও সব্বাই জানে এই দাবি মুহূর্তের বিচ্যুতি। কিন্তু পুরসভা-প্রশাসন একেবারে নুলো হয়ে থাকে কীকরে।

সমাধান কী?

লটকে দাও সাইনবোর্ড: বিপজ্জনক বাড়ি।

এই ঘোষণা, এই সতর্কবাণী পাড়ার এবং বাড়িগুলোর কেউ কেউ পড়ছিল আশ্চর্য ভয়ে। ভয় এই নয় যে উৎখাত হতে হবে, বা পুরসভা এসে বাড়ি ভেঙে দেবে অথচ তারা এক মহাভাঙনের ভয়েই প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে যায়। প্রায় নজরে না-পড়া মানবজাতির একটি শাখা যে আজ কিংবা কাল, বা দূর-ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে এই কথাটা তাদের বুকে শিলালিপি হয়ে গেল। তারা যেন মানবজাতির এমন একটি শাখা, যারা সভ্যতার ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তি নিজেদের বুকে বইতে লাগল— ‘বিপজ্জনক বাড়ি’।

ঠিক এইরকমটাই যে ঘটেছিল তা নাও হতে পারে, তবে পাগলা দাশুর জন্ম আমাদের বংশেই হওয়ার কারণে, রামমোহন ও সুকুমার রায় দু-জনই আমাদের প্রতিবেশী বলে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা, দৃশ্য, ঘটনা, মত ও পথ সহজেই আমাদের গোচরে আসে। যা মনে হয় তাই ঘটছে বা ঘটেছে এ আমারও বিশ্বাস। রামমোহন-সুকুমার এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় কি না এই সংশয় আমার ছিল, কিন্তু বাইরের সময়ের গুণে সংশয়ের নিরসন ঘটেছে, জাতি, বর্গ, ভেদ, আপন ও পর বা অপর এখন ঘোর সংকটে। টাউন হল থেকে ক্যালকাটা-বেঙ্গল ক্লাব সর্বত্র কর্পোরেট জ্ঞানচর্চার যে ঢেউ সেখানে এইসব বিষয় নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। আমি দুই মহারথীকে জুড়ে দিলাম স্রেফ কলকাতার রাস্তার ম্যাপটির কারণে, গড়পার রামমোহন সরণি এই দুয়ের মাঝখানে সুকিয়া স্ট্রিট একটা সেতু, একটা শর্টকাট।

গর্হিত উদ্দেশ্য, গোপন এজেন্ডা অবশ্য আমার আছে, যেজন্য ছক করে বেছে বেছে এক-একটা প্রসঙ্গ টেনে আনা হচ্ছে ও হবে।

মনে রাখা দরকার, যা সহজ তার থেকে জটিল কিছু হয় না, গুরুদের তো কবেই বলে গেছেন। গুরুদেব শব্দটি লক্ষ করুন এবং ভুল করে এই শব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে যাবেন না, খুব জেদ করলে আলখাল্লাটি ছাড়া কিছুই পাবেন না।

মহাপুরুষ (মহামানবী নয়) ছাড়া আমরা নাচার, পঙ্গু, কানা, খোঁড়া, জড়ভরত। ২০১২-১৩ সালে বাংলার মনীষীদের পাইকারি হারে যে পুনরুজ্জীবন, যে তাসাপার্টি এবং আইটেম গার্লের সময়ে এবং পিছনে যে বিপুল তরঙ্গ সে-ও তো এক গণ ইচ্ছাপূরণই, শুকিয়ে মরা বাঙালির হাড়ে এই রসসিঞ্চনের ফল যে সুদূরপ্রসারী হবে তাকে আমি সন্দেহ করি না। উৎসবকাঙাল আমরা, উৎসবের নাচনবাজন উদ্যাপনে আমাদের ম্যানেজমেন্ট স্কিল দেখার মতো।

খেতে-পরতে-নাইতে-ঘুমোতে-জাগতে-স্বপ্ন দেখতে-ঘরকুনো হতে বা দেখব এবার জগৎটাকে বলে যদি মরণছুট-ও লাগায়, সব সময় বাঙালির চাই এমন সার-সার মুখ যাঁদের পিছনে পূর্ণিমার চাঁদ বিরাজমান, এই আমাদের হাট, চাঁদের হাট।

আমার প্রকল্প: একটি খাতার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অক্ষর, শব্দ, স্কেচ, বিবরণ, মন্তব্য, হাহুতাশকে সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি অদল-বদল করে জাগিয়ে তোলা। আন্দাজই করা যাবে না কত বড়ো ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছিল, নির্ঝরের আখেরি স্বপ্নভঙ্গ।

ওয়েট, ধৈর্যে যেমন চিরটাকাল অটল থেকে প্রস্তরমূর্তি হয়েছি, সেইরকমই থাকি, সময়ে সব প্রকাশ পাবে, জেগে উঠবে ভুবনজোড়া মৃতের এক ভুবন, এক আজব জাদুঘর।

এ কথা সত্যি যে-বাড়িটি এককালে গমগম করত, যেখানে গুরুগম্ভীর এবং কলকাত্তাইয়া ফিচেলপনা, আদিরসাত্মক টিপ্পনি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, ঘটি-বাঙাল, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট এবং এরকম অজস্র জোড়বাঁধা সাদাকালো ও তার ফাঁকফোকরে আরও দশ কিসিমের জিনিস ফরফরিয়ে উড়ত, কেচ্ছা ও কোলাহল, সংগীত, তত্ত্বকথা, সম্ভব-অসম্ভব সব্বার ঠাঁই ছিল যেখানে, সেই বাড়িটিতে এখন প্রেতের বাস; একজন প্রেত, সে যে আমি তা না বললেও চলবে। এমন নয় যে মড়ক, দাঙ্গা বা যুদ্ধকালীন বোমা বাড়িটিকে ডি-পপুলেট করেছে। রোগ, বয়স-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বোঁটা থেকে খসে পড়েছে, কেউ-কেউ অকুপেশনাল মবিলিটির কারণে ছিটকে গেছে, বাকিরা ওই একই কারণে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে হয় তথ্য-কুলিগিরি না হয় মাস্টারগিরি করতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কেটে পড়েছে।

প্রাচীন এই বাড়ি কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে, অটুট, কাকে লিখে দিয়ে যাব সেই বিবেচনায় দাঁড়ি টানিনি বলে নানান ব্যাপারে আমার পাশে দাঁড়ানোর লোকের অভাব নেই, ইনকাম ট্যাক্স থেকে হেলথ চেক-আপ, বইপত্তর থেকে ধ্রুপদি গানের সিডি সব বাড়িতে বসে পেয়ে যাই।

কর্পোরেশনের চার এবং পাঁচ নম্বর বোরো এলাকার বাড়িগুলোর মধ্যেই বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা বেশি, অর্থাৎ বড়োবাজার, শোভাবাজার, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ, বউবাজার, কলেজ স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধি রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট, শিয়ালদা, দীনেন্দ্র স্ট্রিটেও আছে, তবে সুকিয়া স্ট্রিটে প্রায় নেই বললেই চলে। পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের চিমসে মতো এক ইনস্পেকটর এক গ্রীষ্মের দুপুরে আমার ঝিমুনির মধ্যে হইহই করে ঢুকে পড়ল। আমার গোলগাল মাংসের বস্তা টাইপের অবয়ব এবং প্রায় ডুবতে-বসা চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হওয়ায় বলল, ‘সূর্য সেন স্ট্রিটের ঘটনার (আগুন লেগে প্রায় পঞ্চাশ জনের মৃত্যু ঘটেছে) পর এখন আমরা কেবল হুড়কো খাচ্ছি, ৪১১-র ৫ ধারায় এক্সপ্রেস নোটিস জারি হল বলে, আপনাকে ৪১১-র ১ ধারায় নোটিস ধরানো হল বলে...’।

শ্রীযুক্ত চিমসেকে নিজের হাতে শরবত বানিয়ে দিয়ে, তোয়াজ করে বসালাম এবং ইঙ্গিত দিলাম পকেটে ভালোরকম গুঁজে দিয়ে ওই নোটিস ঠেকাতেই চাইছি, প্লাস শিশুর কৌতূহলে জানতে চাইলাম বিপজ্জনক বাড়ি সংক্রান্ত গল্প-ঘটনা-তথ্য। মালটা বুঝতেই পারেনি আমি ওকে বকিয়ে মারব, টাইম পাসের এক চমৎকার পন্থা এই লোকটি এখন আমার খোরাক। খোরাক শব্দের অনেক মানে সম্ভব কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে— বুড়ো বাঘের সামনে গোরু বা মোষ বা যে-কোনো চারপেয়ের একটা ঠ্যাং। কলকাতায় কম করে সত্তর হাজার মানুষ এমন বাড়িতে বাস করে যা যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। সত্তর হাজার মানুষ পরম নিশ্চিন্তে ছাদ-পিলার-খিলান-দরজা-জাফরির এমন এক সৌন্দর্যের মধ্যে, এমন দীর্ঘ এক সময়ের কফিনে ঘুমোয়, জাগে, গান গায়, ঝগড়া করে যা অবিশ্বাস্য, যা স্রেফ বাসস্থান সমস্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে-কোনো মুহূর্তে মারা যাবে জেনেও অমন মৃত্যুশয্যায় কে ঘুমোতে পারে! কে ঘুমোয়?

কে? কে?

বুঝতেই পারছেন চিমসেকে একটা পয়সাও ঠেকাইনি, উলটে কাঠি করে দিয়েছিলাম। ব্যাটা জানেই না উত্তর ও মধ্য কলকাতার পুরোনো বাসিন্দাদের ক্যাচ, নেটওয়ার্ক কেমন ও কতদূর বিস্তৃত; নামধাম জানিয়ে বিল্ডিং বিভাগের ডি জি ভগলুকে একটা ফোন করেছিলাম মাত্র। তারপর যা ঘটেছিল সে আর জেনে কাজ নেই। আর এই প্রসঙ্গও উহ্য থাকুক— ঝুলবারান্দা, জাফরিকাটা জানলা, খিলান ও খাড়া থামের জোর-সমেত জীর্ণ বাড়িগুলোর গঠন সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, তেমনটা হয়েও পিতৃপুরুষের এই বাড়িটি কর্পোরেশনের বিচারে বিপজ্জনক বাড়ির তালিকায় ছিল কি না। পঁচিশ ইঞ্চির দেওয়াল, চ্যাপটা ছোটো ছোটো ইট এবং মশলার (অর্থাৎ চুন-সুরকি-সিমেন্ট ও না-জানা আরও কিছু মালপত্তর) গুপ্ত এবং বংশানুক্রমিক জ্ঞানের অধিকারী রাজমিস্তিরিরা এই বাড়িটি বানিয়ে ছিল, এর ভিত এখনকার দশ বারো তলা বাড়ির চেয়ে কম গভীর নয়। শুনেছি মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার ভবন নির্মাণ কৌশল কাজে লাগিয়েছিল কারিগররা, অ্যামেচার হিস্টোরিয়ান আমার প্রপিতামহ সেটা ধরে ফেলেন এবং সাহেবের লেখা বই খুলে কারিগরদের জেরা শুরু করেন এটা জানার জন্য যে, টেকনোলজির এই ট্রান্সফার যদি ধারাবাহিকও হয়ে থাকে (বংশানুক্রমিক) তারই-বা ইতিহাসটা কী। বিরাট প্রকল্প, এত বড়ো জিজ্ঞাসা, কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্কের ক্ষেত্রটি বেজায় ছোটো, বারো হাত কাঁকুড়ের ইত্যাদি। যদি মনে করেন ঘরকুনো বলেই পঞ্জাবের ওই দিকটায় ফিল্ড ওয়ার্ক এড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাহলে ভদ্রলোকের প্রতি সুবিচার করা হবে না। গাঁটের টাকা খরচ করে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে গেলে গার্জেনরা কতদূর অ্যালাও করবে, তা ছাড়া এরকম দু-চারটে প্রয়াসে ইতিপূর্বে অর্থদণ্ড কম হয়নি, যেজন্য প্রপিতামহের পিতা ব্রজমাধব নিজের নামটিকে কালিমালিপ্ত করতে দ্বিজমাধবকে খড়মপেটাও করেছেন। দ্বিজমাধবের গবেষণা-বাতিকে পাগলা হয়ে গিয়ে কারিগর জগন্নাথ দাস একদিন ব্রজমাধবের কানে কথাটা তুলল, ‘কর্তা, দোহাই আপনার দাদাবাবুর প্রশ্নের চোটে আমাদের জান যায়, কাজ তো শিকেয় উঠল বলে, বলেন দেখি কর্তা আমরা কি শাস্ত্র জানি? গুরুশিষ্যশিক্ষা কত কথা জিজ্ঞেস করে, ছোটোকর্তারে আপনি থামান।’

বড়োকর্তা, মেজো, সেজো, ছোটো, ফুলকর্তার যে হাজার এপিসোডের সিরিয়াল, নিশ্চিত তার অন্তিমে আমি। যে খোয়াব-খোয়ারি-গজল্লায় গা-ডুবিয়ে বসে থাকে, যে প্রথমেই এই দাবি পেশ করেছিল, কোনো তাড়া থাকলে এই গল্পে ঢোকার দরকার নেই। ঠিক যেমন বিশেষ-বিশেষ পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়:

শিশুদের সঙ্গে আনবেন না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এরকম একটি বিজ্ঞপ্তির কারণে আমার বন্ধু ও নামজাদা নাট্যকার সুদেব বল-এর ‘হাঃ অন্ন’ নাটকটি আমি (১৯৬৪ সালে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল এই নাটক) দেখতে যাইনি। যেহেতু একবার ফিচলেমি করেই সুদেবকে বলেছিলাম, ‘সারনেম পালটা, বল-বল্স এইসব সারনেম নিয়ে বাংলা সংস্কৃতিতে ঠাঁই পাবি না, যদি না পালটাস তাহলে মন্ত্রী-নেতা জপাতে হবে, পারবি তো।’ নাটক দেখতে না যাওয়ায় সুদেব হয়তো ধরে নিয়েছিল আমার রসিকতার আড়ালে একটা অন্য মত ছিল, বা ধরে নিলেও নিতে পারে ভেবে সুদেবকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ‘তোর এই বিজ্ঞপ্তিটার জন্যই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল, আমার ভেতরের বাচ্চাটাকে তো কোথাও রেখে আসার উপায় নেই।’

সময়ের কড়াকড়ি, খামতি, ঘাটতি, অভাব, খাঁই যা খুশি বলা হোক, সেই সিচুয়েশনে যে বা যারা হাবুডুবু নাকানিচোবানি নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে তারা কিন্তু গরিবগুর্বো আতিপাতি আলফাল লোক নয়, তারা হল গিয়ে উন্নয়ন-শিকারি, মঞ্চালোকপ্রাপ্ত, সাফল্যমুকুটসজ্জিত, হদ্দ পেশাদার— এদের দাবি, যা বলার চটপট বলে ফেল, এমনভাবে সাজিয়ে বলো যাতে মুহূর্তের মধ্যে সারকথা জানা যায়। তোতলানো, হঠাৎ-হঠাৎ ছেদ, এক কথার মধ্যে অন্য কথা টেনে আনা, উদ্দেশ্যহীন বাক্তাল্লা, কথার সুস্পষ্ট পথরেখা গুলিয়ে দেওয়া বা না থাকা, শত মুখে কথা বলা, কীসের মধ্যে কী পান্তাভাতে ঘি-টাইপের জিনিস চলবে না, একটা নিয়মে শৃঙ্খলায় বাঁধতে হবে, উপন্যাস পর্যন্ত সংজ্ঞার বেড়ি ভাঙতে পারে না তুমি কাকা কে হে!

এখন এইসব লোক আসর ফাঁকা করে কেটে পড়লে, কে-বা থাকে, কেউ কি থাকে? সময়ের অঢেল পুঁজি যাদের সেইসব লোকের সঙ্গে আলাপ জমানোর মতো কথা এবং ভাষা দুটোর কোনোটাই আমার নেই, যেজন্য যে বা যারা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে বেখেয়ালে চলে আসতে পারেন, সেই যে— কে তুমি পড়িছ বসি, সেই কল্পনা, তারজন্য এইখানে একটু ফুল রেখে দিতে চাই। ফুল, ফুল। সে তো আনতে হবে।

এইবার ধরা পড়বে আমার সিস্টেমের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যুবরাজ না হয়েও যে সেলিম, সেলিমের ইনক্লুশনটা ছেতড়ে বললে চলবে না, একদমে, একবারে বলতে হবে, আর বলতে গেলে পথ আগলে দাঁড়াবে সেই ঐতিহাসিক রোয়াক।

সেলিমপ্রাপ্তির ঘটনাটি যখন ঘটে তার থেকে ১১০ বছর পিছিয়ে গেলে ওই ঘটনার বর্ণনা কেমন হত একটু দেখে নেওয়া যাক।

সাল ১৯৭৪ নিদাঘশেষে একদিবস এক রাজপুরুষ শতচ্ছিন্ন পোশাকে....

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কেনই-বা হঠাৎ ১১০ বছর পেছনে ঘোড়া ছোটাতে যাব, তদুপরি এই সেলিম মোটেই অশ্বারোহী নয়, এখানে প্রান্তর, বটবৃক্ষ, মন্দির কিস্সুটি নেই।

এর কারণ নিহিত আমার বঙ্কিমপাঠে এবং সেলিমকে প্রথম দর্শনে যে ভ্রম ঘটে সেই ভ্রমে। সেলিম যেখানটায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেই জায়গা এবং মধ্য জুনের দুপুর মিলে, রোদে বিন্দু-বিন্দু হিরে যা কোনো বালিপ্রান্তর থেকে উড়ে এসেছে বোধ হওয়ায় আমি স্থানান্তরিত যেন-বা, যেন মরু। এমন তো নয় যে এ ভীমরতি। কেন-না তখন পঞ্চাশও পেরোইনি। তবে যদি কারও ফার্স্ট এজিং ঘটে, মানে ক্যালেন্ডারকে ফুঃ করে জ্যামিতিক হারে শরীরের বয়স বেড়ে চলে তাহলে কী ঘটতে পারে (রাশদি দ্রষ্টব্য) আর না পারে বলা কঠিন।

সেলিমকে যেখানে পাই সেই স্থানটি, যা অবলুপ্ত, তখনই তার মাহাত্ম্য অকল্পনীয়, তা ছিল বিচারসভা, বিধানসভা, রসরাজ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, সোক্রেতিসের পথসভা, শুঁড়িখানা, অস্ত্রাগার, আতুর-আশ্রম, ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি, খিস্তির গুদোম, ভালোবাসার গঙ্গাযমুনা।

কী সেই স্থান?

রোয়াক। যা এখন এবং তখন ১৯৭৪ সালেও অবলুপ্ত।

বাড়ি-সংলগ্ন বললে বোঝানো যাবে না, বাড়িটির শরীর এক আশ্চর্য ও গভীর মমতায় নিজের শরীরেরই বিস্তৃতি ঘটিয়ে রাস্তার দিকে আলিঙ্গন-আকুল দুটি হাত এগিয়ে দিয়েছে, তাই রোয়াক, আর সেই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে কার সাধ্য।

যে নেই, যে ১৯৭৪ সালেও ছিল না তার কথা।

যেখানে ভিখিরি থেকে বিপ্লবী, ফুটবলার থেকে সেতার বাজিয়ে, জালিয়াত এবং সন্ন্যাসী, গেরস্থ, হাফগেরস্থ, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, নকশাল, নব কংগ্রেস; যেখানে ভিয়েতনাম, রাশিয়া, গুয়াতেমালা, সব্বাই এসে ঠেক মেরে গেছে, এই সেই স্থান।

নকশাল আমলে এই রোয়াক যা থেকে রক সং এসেছে বলে আমার বিশ্বাস, অন্তত রং-রক-সং তো বটেই, প্রথম ঘোরতর বিপদে পড়ে। খোচর অর্থাৎ সাদা পোশাকের পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এই টেরিটরি দখল করতে এলে, রোয়াক ফেটে গেল, ফুটো হয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে, যার যবনিকা টেনে দেয় নব কংগ্রেসি তথা ইন্দিরা-কংগ্রেসে নাম লেখানো লুম্পেনদের এক বিকট বাহিনী। এই বাহিনীর অনেক রূপ ও রূপান্তর দেখা গেছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরও দেখা যাবে। ১৯৭৪ সালে যখন বাড়ির সামনে, যেখানে ঐতিহাসিক রোয়াকটি কবরে শুয়ে আছে তারই পায়ের কাছে বছর কুড়ির এক তরুণ হাত-পা গুটিয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল— আমার ভ্রম হয়, এ কী রোয়াক থেকে বেরিয়ে আসা কোনো রাজপুত্র!

হাঃ, যাকে বলে বিদীর্ণ হওয়া, মৃত্যু, সেসবই ঘটেছিল, শুধু জড় বলে, বস্তুময় বলে শহিদের ধ্বনি বা কোনোপ্রকার আর্তস্বর ছিল না। এরকম নীরবে ও আড়ালে কত না ট্র্যাজেডি ঘটে, স্রেফ নজরের অভাবে, ভাষা, চিত্র বা ধ্বনি ও সুরে মঞ্চস্থ করা হয়নি বলেই স্মৃতিকথার এই স্তূপটি যা আমার বিচারে সাঁচি-র স্তূপ থেকে কোনোভাবেই খাটো নয় তাতে শুধু ধুলো আর ময়লা জমল। আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চা কোনোদিন যদি পাড়া পর্যন্ত বিস্তার ঘটানোর মতো ফান্ড পেয়ে যায় সেইদিন ঢিপির মধ্যে ঘুমন্ত রোয়াকটিকে নির্ঘাত জাগানো হবে।

এক-একটা সময়কে মনে রাখার এক-এক রকম দিকনির্দেশ থাকে, ১৯৪৭ যেমন— সবে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন, ভুল বকা জ্বরের ভেতর থেকে উঠে এসেছিল ত্রাসের সেই সময়— ঘাড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে চোখে অন্ধকার মেখে, আপত্তি-বাধা-সম্মতি দূরের কথা রাস্তাঘাট-পাড়া-ময়দান-দোকানবাজার- স্কুলকলেজ-অফিস-আদালত চত্বরে চলাফেরার সময় মুখটি যেন কখনও মুখর না হয়, যেন ঢাকা থাকে। সেই প্রথম গান্ধির বান্দার বৃত্তান্তটি কলকাতার লোকজনের কাছে সম্পূর্ণ নতুন অর্থে ধরা দিল। তারা চোখ-কান চাপা দিল এবং মুখ বন্ধ রাখল। সেলিমকে এখনও পাওয়া যায়নি এবং ইচ্ছে করে বা কেরদানি দেখাতে যে তার কাছে চট করে যাওয়া যাচ্ছে না তা নয় এবং সত্যিই যে তা নয় তা একটু পরেই জানা যাবে।

কে মেরেছে, কাকে মেরেছে, কেন ওই তরুণ ওইভাবে পড়ে আছে, কী তার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এসব না-জেনে মুমূর্ষু হলেও মুখে জল দেওয়া বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বুকের পাটা পাড়াটিতে তখন বিরল।

অথচ, কলকাতা তখন আশ্রয়দাতা, জাতিধর্মভাষা পেরিয়ে তখনও বুকে টানতে সক্ষম অজস্র মানুষকে, তা সে তার সংগতি থাক বা না থাক, ছিল মস্ত বড়ো হৃদয়।

আমি মোটেই এখন হৃদয়ের কথা বলতে ব্যাকুল নই, একটুও নয়। কথা হচ্ছে আজ যা মেট্রোপলিস নামচিহ্নিত, যে-শহরে রাস্তায় পড়ে থাকা একা মরবে বলে এবং তাও রাস্তায় মুখ থুবড়ে যা রাস্তার কুকুরের মৃত্যু— তার পাশে এসে কেউ দাঁড়ালে, তার চিকিৎসা বা শুশ্রূষার দায়িত্ব নিলে সহৃদয় ব্যক্তিটিকে দেবদূত ভাবা হয়। যা প্রমাণ করে এ এক বিরল ঘটনা, যেজন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে, ‘এ শহর এখনও মরেনি’, ‘আর্তের পাশে, দুর্গতের পাশে দাঁড়ানোর মতো মানুষ এখনও আছে’, ‘না, আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয় খুইয়ে ফেলিনি’ বা মিশনারি বাংলায় না হলেও প্রায় এরকম ভাষাতেই খবরের কাগজে ঘটনাটি ছাপা হয়।

১৯৭৪ সালের যে গ্রীষ্ম দুপুর থেকে এক উড়ানে আমি ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে ‘হৃদয়’ বলে টুকি দিতে গিয়ে সব্বার জানা, নেহাতই গা-সওয়া, বিন্দুমাত্র পাত্তা না দেওয়া নাগরিক সহৃদয়তার দুর্লভতম, দুষ্প্রাপ্য এক মণিকোঠার সন্ধানে অল্পক্ষণ ছিলাম শুধু ওই চুয়াত্তরের ঘেমো দুপুরে অপরিচিত মৃতপ্রায় যুবকের কাছে এক ঝটকায় ফিরব বলে, তখন দৈববাণী:

গ্লোবালাইজেশন

নিওলিবারাল মার্কেট ইকনমি

এখন মনে হয় সব্বাই জেনে গেছে, এই দুই কলির ষাঁড় ও তার পিঠে জাঁকিয়ে বসে থাকা দামড়া ফিনান্স ক্যাপিটাল প. বঙ্গে শিল্পের গালিচা উড়িয়ে আনতে পারুক-না-পারুক নাগরিকগণ বেজায় যুক্তিবাদী হয়ে উঠছে, তারা আর কোনো আজগুবি-ভেলকি-সমাজতান্ত্রিক-জাদু বাস্তবতায় এক ফোঁটা বিশ্বাস করে না। আসলে ওই দুটি ষাঁড়, যা অতীতে ছিল ধর্মের, এখন শিল্পের, আধুনিকতার; বাবা ভোলানাথ এদের সামলে-সুমলে রাখতে না পারায় এবং নিজে গাঁজা-সিদ্ধি-ভাং ও কামে অবশ হওয়ায়, চৈতন্যলোপ ঘটায়, কে বা কারা যণ্ডদুটি ভাগিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক যেভাবে এ-পাড়ার রাজলক্ষ্মী বউদিকে সাসেক্সে ভাগিয়ে নিয়ে যায় মিস্টার ত্রাস্ক। দ্বিতীয় ঘটনাটিতে শৈলরঞ্জন বসু, রাজলক্ষ্মীর স্বামী দেবদাস হওয়া দূরস্থান, মিস্টার ত্রাস্ক-কে অনবদ্য ইংরেজিতে দীর্ঘ এক পত্র লিখে জানিয়েছিল, সবদিক বাঁচিয়ে কত ভদ্রভাবে রাজলক্ষ্মীকে সাহেব পেতে পারত এবং কলকাতায় এমন চমৎকার একটি ঠেক তাকে হারাতে হত না। একটা বাংলা ভাব অবশ্য ইংরেজিতে ঠিক ব্যক্ত করতে না পারার কষ্ট শৈলরঞ্জনের ছিল:

কেলে, মোটা এই মাগীর ভেতর কী অ্যামন তুই পেলি গু-খেগোর ব্যাটা। মনমজা হাঁড়ি-ডোম বৃত্তান্ত হয়তো শৈলরঞ্জনের মনে পড়েনি, কিংবা সি পি আই ও প্রগতিপন্থী হয়ে সে কীকরে জাতপাত বৈষম্যে ঢোকে। তবে রাজলক্ষ্মীকে ‘কেলে’ এবং ‘মাগী’ বলার মেল-বায়াস নিয়ে কেউ তাকে ধরতে যেত না এ জন্য যে, ১৯৫০ সালে কলকাতায় ফেমিনিজম পয়দাই হয়নি।

শৈলদার বাবা উইলিয়াম গ্রেহামের কাছে কাজ করেছেন, কী কাজ কী বৃত্তান্ত সেসব পরে হবে; এখন এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট বিধুরঞ্জন ইংরেজি লিখে গ্রেহামকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এরকম গুটিকয় ফ্যামিলির সুবাদে সুকিয়া স্ট্রিটের এই দিকটা বহুকাল আগেই গ্লোবাল হয়ে ওঠে (২০১২ সালের মানদণ্ডেও), ব্যাবসা-বাণিজ্য লেনদেন এবং কালচারাল এক্সচেঞ্জ, ইন্টারফেস, ইনটারোগেশন কী-না ঘটেছে কী-না হয়েছে! মালকড়ি, জাঁকজমক, রাস্তাঘাট, প্রতিষ্ঠান এসব বাজে জিনিসও কম হয়নি কলকাতার পাড়ার এই ভগ্নাংশটিতে। বস্তুত, প্রথম গ্লোবাল সিটি সম্ভবত সুকিয়া স্ট্রিটের এই বাঁকটা, যেখানে বিশাল পাগড়ি সমেত রামমোহনের মুণ্ডটি পথচারীর আই-লেভেলে ভাসমান, আজও। মনে রাখতে হবে তার দরুন এ পাড়ার হৃদয়ের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাই বাজে মন্ত্র আউড়ে, পরিস্থিতি-পরিবেশ তথা সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির দোহাই দিয়ে সহৃদয়তার দীর্ঘ, বিশ্বাস্য, বাঙালি ঐতিহ্য থেকে যারা কেটে পড়তে চায় আসলে তারা যমের অরুচি, স্বার্থপর— হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বার্থপর কীট।

এরা নাকি দাগ রেখে যাবে?

ঠাকুর! ভাবতেও পারো!

[হাঃ বাঙালি! আত্মপরিচয়ের ডালি তো বিচিত্র, তার মধ্যে যেমন কর্ম থাকে, তেমনই আলস্যও, স্বার্থ এবং নিঃস্বার্থ, দাতা ও কৃপণের, বাচাল আর মুখে কুলুপের মধ্যে, ভীতু গেরস্থ ও দুঃসাহসী বাংলার ডাকাতের মধ্যে কোন পরিচয়টা রাখি আর কোনটাই বা ফেলি। আর এসব এত মাখামাখি জড়াজড়ি, ইংরেজের গুপ্তচর ও স্বদেশি ডাকাত সব্বাই এ একে ছুঁয়ে মেখে এমন একাকার যে গুলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক; এহেন বাঙালিকে মেকলের জারজ সন্তান বলাটা নেহাতই রেসিস্ট একটা স্টেটমেন্ট— আমি ওর মধ্যে নেই। যখন আলো ফুটিতেছিল, যখন জাগিয়া উঠিল প্রাণ, যখন,

যুক্তি

স্বাধীনতা

সেই প্রভাতে কে হে তুমি দু-হাত কালো করে ছুটে এলে, কে তুমি যে পিতৃপুরুষের মুখ এবং জাগরণের চিত্রটিতে ভুসো কালি মাখাতে চাও?]

ঠাকুর প্রসঙ্গটি এখন যেমন ইজ্জতের সঙ্গে, নিদেনপক্ষে প্রশ্রয়ের সুরে যুক্তিবাদীরা আলোচনা করে, পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর, এমনকি আশি অর্থাৎ আটের দশকেও তেমনটা ছিল না। উলটে বলা হত, ওই বামুনটার নির্ঘাত মৃগি রোগ ছিল, কেউ-বা বলত মেন্টালি রিটার্ডেড, আধ-পাগলা, গরিব বামুন মাথা খাটিয়ে বুজরুকি দেখিয়ে নিজের কপাল ফিরিয়ে দুধে-ভাতে ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল আটের দশকেই সম্ভবত, যুক্তিবাদীরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বা রামকৃষ্ণ কিংবা রামকেষ্ট (ইত্যাদি নাম মাত্র) ছেড়ে ভক্তকুলের মতোই, এখানেও বিভ্রাট ‘ভক্তকুল’ শব্দটির সামনে পাহারা দেওয়ার কথা ‘অন্ধ’ শব্দটির— ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতি’ এই লব্জটির সঙ্গে সব্বাই পরিচিত, সেই জাদু বা সময়টানে ‘অন্ধ’ শব্দটি নিরুদ্দেশ হয়েছে, যেজন্য যুক্তিবাদীও ভক্ত হওয়ার একটি ছিদ্র খুঁজে নিতে পারে অনায়াসে এবং ‘ঠাকুর’ শব্দে রামকৃষ্ণকে আহ্বান, সম্বোধন করতে কোনো বাধাই থাকে না।

এ সংসার ধোকার টাটি

এ সংসার মজার কুটী

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটে যোগ দেওয়াটাই লোকজনের মনে গেঁথে থাকলেও আনন্দগোপাল রায়চৌধুরীর পূর্বাশ্রম তথা জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সেলুলার জেলে চার বছর কাটানোর বৃত্তান্ত চাপা পড়ে যাওয়াতেই এই বিভ্রাট, নচেৎ আনন্দগোপাল স্বয়ং তখন বলেছেন, ‘কালী হলো গে এক আদিবাসী মাগী, বেচারা একথা তো মুখ ফুটে বলবে না, কারণ তাদের শ্লীল-অশ্লীল কড়াক্কড়ি দারুণ’, আনন্দগোপাল এই বাক্যের লেজুড়-ও সাপ্লাই করেছিল, ‘তা কালীভক্ত স্বদেশী ডাকাতরা তো সেই আদিবাসী মাগী-কে দেশমাতৃকার মর্যাদা দিয়েছে, দক্ষিণেশ্বরের বামুন একভাবে তাকে স্মরণ করে এরা অন্যভাবে, ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগের চেয়ে বড়ো রে হাবলু!’

এই সংলাপ ১৯৪৮ সালের মে মাস নাগাদ গৌরীবাড়ি এলাকায় সুধামণি দত্তের রান্নাঘরের সামনের একচিলতে উঠোনে বসে কাক চিল তাড়াতে-তাড়াতে হচ্ছিল, কলকাতায় তখন চিল-সাম্রাজ্য চলছে আর হাবলুর হাতে এক চ্যাঙারি গরম জিলিপি। তখনই দক্ষিণেশ্বরের বামুনের ব্যাপারে হার্ডকোর কমিউনিস্ট হাবলুর মনোভাব বেশ সদয় এবং ভক্তিপূর্ণ হয়ে উঠল (আনন্দগোপাল জ্ঞানী, হাবলুর নেতা। আনন্দ-র মুখে সত্য, সঠিক, নির্ভুল জ্ঞান, বিচার ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।)।

কিন্তু হাবলু কি পেরেছিল দাগ রেখে যেতে?

এই পাড়াটির আছে মারাত্মক এক ব্যায়রাম যা ডাক্তার-কবিরাজ-মন্ত্রতন্ত্র, জ্ঞান-অজ্ঞান, বিদ্যা-অবিদ্যা কোনো মত বা পথেই নিরাময়যোগ্য নয়। একটা নমুনা পেশ করা যাক, ঠাকুর বলেছেন:

যত মত তত পথ

সুকিয়া স্ট্রিট কবিয়ালি করবেই:

ডুবে মরে কত শত

যেহেতু পরম্পরা, কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং গল্প, কাহিনি, বৃত্তান্ত, আখ্যান, গুল ও গুলতানি কখনোই সমগোত্রীয় নয়, সেজন্য এরা সব্বাই এসে যখন এক ডালে বসে, তখন যে কিচিরমিচির, যে গুঞ্জন, পাখসাট, বিষ্ঠাত্যাগ, তাদের সোহাগ সেসবে মধুর এক কোলাহলই গড়ে উঠতে পারে, যে কোলাহলে আমাদের সব্বার ভাগ আছে যা আমরা গোপনে বয়ে চলি।

ঠাকুর এর মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, যা এই পরিসরে শুধু সম্ভব নয়, একে আমরা সম্মান করব, টুপি খুলে সাহেবি কায়দায় অভিনন্দন জানাব, উড়ে এলে, ভেসে এলে, তাড়া খেয়ে পালিয়ে এলে, যন্ত্রণা-আঘাত-অপমান ও মৃত্যুর আতঙ্কে ছিটকে এসে পড়লে

স্বাগতম!

ওয়েলকাম

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়...

সুকিয়া স্ট্রিটের নাগরিকত্ব এমনই অবাধ, এমনই দিগন্তবিস্তৃত, বসবাসের, জীবিকার, হইহল্লা-মোচ্ছব ও ভোটদান-সহ কেষ্টর জীবের সমস্ত অধিকার এই ঈষৎ প্রশস্ত গলিতে স্বীকৃত।

এর মধ্যে কোনো মহত্ত্ব আরোপ করা চলবে না, আমরা এখানে সব কিছু একটু ছোটো করে নিই— স্মল ইজ বিউটিফুল— এর সঙ্গে সেই বাঙালির অতিকথিত কাঁকড়াবৃত্তির কোনোই সম্পর্ক নেই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেমসেক, পাড়া-লেভেলে যে বেজায় খ্যাত, প্রতিষ্ঠিত, প্রথম রক্তদান শিবিরের আয়োজক, রাজনীতির কারণে জেল খাটা বীরদের তালিকায় যার নাম তিন নম্বরে, সেই ব্যক্তিকে হাবলু, হাবলুদা নামে ডাকার মধ্যে কীর্তিনাশা ঝোঁক যেমন থাকতে পারে আবার তেমনই নেহাতই আপনজনের আলিঙ্গন, রাস্তার চাপাকলে, গঙ্গার জলের ধারাস্নানে, গাল আর টাকে আবির মাখিয়ে তার অভিষেক বলেও ভাবা যেতে পারে।

…

ভয় কী রে পাগল! শেকল ছাড়া হারানোর কিস্সু নেই।

…

আর কতকাল বদ্ধ থাকবি বাপধন?

মোহপাশ ছিন্ন হোক অবোধ সন্তান!

হাবলুদার মুখে মুক্তির দুটি বাণীই শোনা গেছে, লক্ষণীয় প্রথম বাণীটির অন্তিমে যেমন জয়ের অপেক্ষায় ছিল গোটা দুনিয়া, সেই জার্মান-রোখ বৈরাগ্যে রূপান্তরিত হলেও, দ্বিতীয় বাণীর অন্তিমেও ছিল মুক্তির প্রতিশ্রুতি।

সুধামণি বেজায় বিপাকে পড়ে গিয়েছিল মুক্তির এই লালসা দেখে। সেই কবে থেকে, কোন অন্ধকার থেকে, গুহা-গহ্বর, জলজঙ্গল থেকে যেন উঠে আসছে এই আর্ত চিৎকার, যা সুধামণি কেরেস্তানি বলে শনাক্ত করে, মিশনারিদের কীর্তিকলাপ বলে ভাবে এবং হাবলুদাকে জানিয়ে দেয়— ‘ঘরের ছেলে গোপাল, ঘরের মেয়ে লক্ষ্মী এই নিয়ে আমরা সংসার করি, আমাদের মুক্তির পথ দেখানোর মূর্খামি করিস নে, দুটো প’হা রোজগারের কথা ভাব।’

হাবলুদা অপার বিস্ময়ে তখন সুধামণির মধ্যে জগৎমাতাকে যে আবিষ্কার করবে তার উপায় নেই, এটা ছিল আদিপর্ব। তখন হাবলুদা ঘোর কমিউনিস্ট, সেজন্য সুধামণিকে তখন যদি আফিমসেবী, আর্থিক-সম্বন্ধের (হাবলুদা তখন পারিবারিক সম্বন্ধ, সম্পর্ক ইত্যাদি বলতে এটাই বুঝত) জালে বন্দি এক অসহায় নারী বলে শুধু ভাবতে পারত কিন্তু তা নয়, হাবলুদা এর মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদ দেখতে পাওয়ায় সে নিজের মা সুধামণিকে ঘেন্না করল এবং গৃহত্যাগ করল।

কোনো এক রাজার গৃহত্যাগের কথা হাবলুদার স্মরণে ছিল এমন হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য, কেন-না সেইদিন জন্ম নিল পাড়াত্যাগী, বিপ্লবী হাবলুদা— যার ঠিকানা তখন নোনাপুকুর ট্রামডিপো। আর সে ফেরেনি, ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন ইতিহাস হয়ে গেল, তা নিয়ে গবেষণা করে পিএইচ ডি হাসিল হল কিন্তু ফিরিল না শুধু একজন। সেলিমের চেহারায় ঠিক ওইরকম ছিপছিপে, খাড়া নাক, ভাসা চোখের এক হাবলুদাকেই যেন ফিরে আসতে দেখা গেল। তফাত একটাই— কাশ্মীর থেকে ছিটকে আসা সেলিম টকটকে ফরসা এবং সে হিন্দি ছাড়া কোনো ভাষাই জানে না।

পাগলাটে, সূত্রহীন, উদ্দেশ্যহীন লেখাটি এরপর আর এক অক্ষরও এগোয়নি। সেলিম সম্পর্কে আর কিছুই জানা সম্ভব না হলেও ধরে নেওয়া যেতেই পারে স্বাধীনের ফুলমেসোর বাবার সেলিমপ্রাপ্তি এভাবেই ঘটেছিল, যে পরে বৃদ্ধের চোখ-কান-হাত-পা হয়ে ওঠে। ফুলমেসোর গল্প অন্য ধাঁচের, সেখানে আছে লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা এবং একটা ছাপাখানা। রোজারিও মনে করিয়ে দেয়, ‘কেন তুমি যে বললে এক ফরাসি প্রেমিকার সুঘ্রাণও আছে!’

স্বাধীন মিষ্টি করে হেসে বলে, ‘এতদিনে তা কি উড়ে যায়নি।’

কানেক্টিং ফ্লাইট মিস করায় এখন অন্তত সাতটি ঘণ্টা বসে থাকতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে— সময় যে বেজায় ইল্যাসটিক তা কতভাবেই না মালুম হয়। কলকাতা ছিল মাত্র ছ-ঘণ্টার দূরত্বে, এখন তার সঙ্গে জুড়ে গেল আরও সাত ঘণ্টা।

গল্প ছাড়া কে তাদের এতক্ষণ সজীব রাখবে?

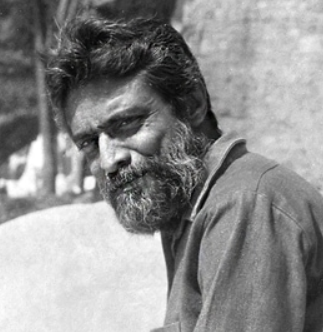

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের বিবিধ স্বরের মধ্যে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট নানা কারণেই। পরিচিত জগৎ এক তাজা অপরিচয়ের মেজাজ গড়ে দেয় তাঁর উপন্যাস এবং গল্প। সময় আর স্মৃতির লীলায় কাহিনি অর্জন করে এক আশ্চর্য বৈভব। বর্তমান উপন্যাসটিতে তাঁর বৃত্তান্ত পেশের ধরন ও ভাষায় ঘটেছে আর-এক শৈলীসূচনা। প্রতিবার খাত বদল পাঠককে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনই উত্যক্তও কম করে না। রুটিরুজির জন্য বিচিত্র সব জীবিকা বেছে নিতে হয়েছে লেখককে। প্রথম জীবনে ছিলেন রাজনীতির সক্রিয় কর্মী, এখনও প্রধান আগ্রহের বিষয়, সাহিত্য ও রাজনীতি। লেখক এদের আলাদা করায় বিশ্বাসী নন।